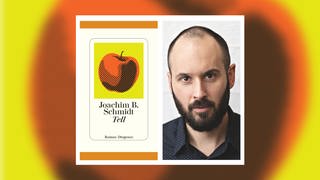

Wilhelm Tell ist der Inbegriff der Schullektüre: Das Stück von Friedrich Schiller war aber auch ein Meilenstein des politischen Theaters. Die Geschichte vom wackeren Helden Tell, der den Tyrannen Gessler umbringt, löste unzählige Diskussionen aus. Nun kann man sich Tell als superrasanten Roman zulegen – Joachim B. Schmidt hat ihn geschrieben und dafür den Stoff durchaus eigenwillig bearbeitet.

„Tell“ ist eine Verwandlung des Schiller-Werks

Joachim B. Schmidt verwandelt den Tell-Stoff massiv. Vom ersten Satz an: Bei Schiller beginnt Tell mit den Worten: „Es lächelt die See, sie ladet zum Bade.“ Bei Schmidt heißt es:

„Mitten auf der Wiese hockt ein Bär. Er hat mich längst bemerkt, sitzt womöglich schon seit einer Weile da, hat mir in aller Ruhe zugeschaut, wie ich den Nachttopf neben der Hütte ausgeschüttet habe.“

Aus: „Tell“ von Joachim B. Schmidt

Das erzählt uns Tells Frau. Man merkt schon, es wird drastisch und plastisch. Und weiter:

„Plötzlich fliegt die Haustür neben mir auf. Meine Mutter kommt im Nachthemd ins Freie gestürmt und marschiert beherzt auf den Bären zu. In jeder Hand hält sie einen Kochtopf und diese Töpfe schlägt sie nun so fest aneinander, dass sogar ich zusammenzucke.“

Aus: „Tell“ von Joachim B. Schmidt

Wilhelm Tells Mutter vertreibt den Bär. Frauen haben hier gleich mal einen anderen Stellenwert, das merkt man schnell. Hier geht es nicht mehr um einen Mann der sich gegen den ungerechten Landesherrn wehrt. Hier gibt es noch Kämpfe Mensch gegen Natur und Mensch gegen Mensch.

Aus fünf Akten wird Stoff für eine Netflix-Serie

Aus dem machtgeilen Gessler macht Schmidt einen zaudernden und zögerlichen Landesherrn. Allerdings baut Schmidt einen Erz-Schurken ein: Harras, der sich sich das mit dem Gesslerhut ausgedacht hat. Denn er verachtet die Bevölkerung.

„Wie ich diese Bauernbrut hasse! […] Ein blutschänderisches Pack, das sich in kleinen fensterlosen Hütten verkriecht! [...] Sie spucken vor uns auf den Boden und scheren auf den Landfrieden. Aber wenn man sie mit dem Knüppel ordentlich bearbeitet, werden sie ganz weich, ganz gehorsam und verraten sogar noch ihre eigenen Leute.“

Aus: „Tell“ von Joachim B. Schmidt

Natürlich ist es dann auch Harras, der den berühmten Gesslerhut auf einen Pfahl im Dorf steckt, damit jeder seinen Herrscher auch dann grüßen muss, wenn der gar nicht da ist.

Es ist spannend, wie Schmidt sich den Stoff einverleibt. Ihm gelingt dabei etwas: In der Schule haben viele anhand von Wilhelm Tell den klassischen Dramenaufbau kennengelernt. Joachim B. Schmidt modernisiert Tell gründlich. Aus fünf Akten macht er zehn Episoden, das Bauprinzip von Fernsehserien: Cliffhanger ohne Ende, zwanzig Perspektiven, rasant erzählt, mal von der Großmutter, mal vom Sohn Walter, selten von Tell selbst. Viele Abschnitte sind kaum eine Seite lang. Plot, Plot, Plot.

Island wird zum neuen Schauplatz von Wilhelm Tell

Und vielleicht spielt dabei auch der Wohnort des Autors eine Rolle: Joachim B. Schmidt wohnt in Island. Eine schroffe, kalte, mystische und mythenbeladene Landschaft. Sinnlich übrigens recht geruchsintensiv – das weiß man spätestens seit dem Roman Kallmann von Joachim B. Schmidt. Jetzt im neuen Buch wird Island zu sowas wie die Schweiz der Gegenwart, könnte man sagen. Man erwartet jederzeit den Ausbruch eines Geysirs.

Der Tell Schillers ist das letzte Stück des Autors. Die französische Revolution war zehn Jahre vorher, Napoleon ist im Stück überall spürbar: Das Ende der Adelsherrschaft und der Beginn der Bürgergesellschaft. Den räsonierenden Überbau Schillers über Grundrechte, Republik, Tyrannenmord und sogar den Rütlischwur lässt Schmidt deshalb weitgehend aus.

Der Roman ist sehr modern

Die Schweiz, wie Schmidt sie schildert, ist eine ziemlich gesetzlose Versammlung von Einzelgängern. Jeder ist irgendwie für sich und die seinen da, niemand fühlt sich fürs große Ganze verantwortlich. Vielleicht macht auch das den Roman sehr modern.

Als Tell bei der Gefangennahme entfliehen kann, ertrinkt er fast im See. Harras ist froh, Gessler aber ist schlauer.

„Wenigstens sind wir den Aufständischen los“, poltert Harras.

„Tell ist doch kein Aufständischer!“, fahre ich ihn an.

„Was ist er denn?“ Harras setzt sein Grinsen auf, das ich so hasse.

„Ein Bergbauer!“, gebe ich zurück.

Aus: „Tell“ von Joachim B. Schmidt

Der neue Tell hat das Zeug zum Bestseller

Es gibt starke Szenen, zahlreiche gute Dialoge, überraschende Cliffhanger – das Buch könnte das Zeug zum Bestseller haben. Was bei Schiller immer unterschätzt wird, sind die gebrauchsfertigen Zitate. Im Tell gibt es da besonders viele. „Durch diese hohle Gasse muss er kommen“ oder „Der brave Mann denkt an sich selbst zuletzt“ etwa.

Keiner der Sätze taucht im Roman auf. Stattdessen wagt Schmidt sich selbst ab und zu ans Sentenzhafte. Als Tell schwerverwundet nach einem Kampf in der berühmten hohlen Gasse daliegt und Gessler entkommen ist, plant er den Tyrannenmord. Danach möchte er sterben.

„Denn ich habe noch etwas zu erledigen, bevor ich aufwache.“ Auch ein Satz für die dunklen Seiten des Poesiealbums. Darin steckt mindestens soviel Tarantino wie Schiller. Und das gilt für den ganzen Tell, so wie ihn Joachim Schmidt geschrieben hat.