Was macht Jazz politisch, wie verwandelt sich das Ästhetische in Politik und das Politische in Ästhetik – und wie groß ist die Wirkung dieser Dimension des Jazz: All das versucht der Musikjournalist Peter Kemper in seiner monumentalen Studie „The Sound of Rebellion“ zu beantworten.

Vor gut sechzig Jahren, am 15. September 1963, verübte eine Terrorgruppe von weißen Suprematisten einen fürchterlichen Anschlag auf die 16th Street Baptist Church in Birmingham Alabama. Die Mitglieder des örtlichen Ku-Klux-Klan töteten mit ihrem Bombenattentat vier kleine Mädchen, viele weitere Menschen wurden verletzt.

Zwei Monate später nahm John Coltrane mit seinem klassischen Quartett den Song „Alabama“ auf, eine elegische, von tiefer Melancholie und zugleich würdevoller Kraft getragene Komposition, die von Coltranes Saxophon und Elvin Jones‘ Schlagzeug geprägt wird.

„Bis heute gilt ‚Alabama‘ als Referenzstück für politischen Jazz und als Beleg für Coltranes politische Gesinnung: Die Jazzforscherin Ingrid Monson beschreibt in ihrer profunden Studie Freedom Sounds – Civil Rights Call Out to Jazz and Africa, Coltranes ‚Alabama‘ als die ‚vielleicht bewegendste Komposition, die einem spezifischen Civil-Rights-Ereignis gewidmet ist.‘“

Jazz als Ausdruck emanzipatorischer, antirassistischer Bestrebungen

Im neuen Buch des renommierten Musikjournalisten, profunden Jazzkenners und verdienten Konzertveranstalters Peter Kemper kommt die Auseinandersetzung mit Coltranes „Alabama“ eine nicht unwichtige Bedeutung zu: Sie führt nämlich zum Kern dessen, was er in seinem Mammutwerk „The Sound of Rebellion. Zur politischen Ästhetik des Jazz“ mit vielerlei Beispielen, Geschichten und theoretischen Überlegungen zu behandeln sucht.

Es geht darin auf der einen Seite um die Frage, wie dem afroamerikanischen Jazz von Anfang an eine soziale Dimension zuwuchs: Jazz galt seit jeher als Ausdrucksmittel für emanzipatorische, antirassistische Bestrebungen – auch weil Diskriminierung eine tägliche Erfahrung für die Musikerinnen und Musiker darstellte.

„Als primär afroamerikanisches Akkulturationsprodukt bewegt sich diese Musik immer schon im Konfliktfeld zwischen schwarzer und weißer Politik und Praxis. Es fand eine Verschmelzung unterschiedlicher Kulturen statt: der westafrikanischen und der nordamerikanischen.“

Kemper interessiert sich auf der anderen Seite dafür, ob sich in den Sounds, im Klang, in der ins Offene weisenden Improvisation, im rauen, warmen, kreischenden Ton des Saxophons etwa, in radikalen Avantgardismen oder Rückbezügen auf den Blues jene behauptete politische Ebene auch musikalisch abbildet.

Es gibt jene, die sagen, Musik sei eine Sprache für sich, sie könne gar nicht auf Politisches rekurrieren. „Alabama“ ließe sich so auch als trauriges Liebeslied hören, wisse man nichts von seinem Kontext.

Mit Musik den sozialen Rahmen sprengen

Peter Kemper sieht das natürlich differenzierter. In der schwarzen Community wurde Musik als ästhetisches Phänomen immer schon in soziale Kontexte eingebettet; es gibt Signale und Zeichen, die gelesen werden müssen, die eine bestimmte Form der Wahrnehmung erfordern und herausfordern. Peter Kemper spricht von Gesten.

„Für unsere Untersuchung des Sprachcharakters von Musik und Jazz im Besonderen ist hier die Kategorie des ‚Dazwischen‘ entscheidend: Der ‚Gestus‘ eines Musikers, wie er sich als Klanggeste manifestiert, charakterisiert seine ‚Haltung‘ im Sinne seiner gesellschaftlichen Bestimmtheit. Deshalb lässt sich die Erfahrung des Gestischen als der bedeutungstragende Sinn von Musik verstehen. Adorno hat dies unnachahmlich prägnant formuliert, wenn er schreibt: ‚Der Ausdruck zieht die Musik zur Geste zusammen und staut sie im Ton.‘“

Diese grundsätzlichen Reflexionen stehen ganz am Ende des 750-Seiten starken Buches – aber alles, was davor kommt, führt zu diesen Überlegungen hin: Kempers umfangreiche und zugleich dichte Emanzipationsgeschichte, die entlang des Jazz geschrieben wird, ist nämlich zunächst eine faszinierende Erzählung von musikalischen Wegmarken, symptomatischen Episoden und legendären Musikern, deren Schaffen stets in einem sozialen Rahmen stattfand, den sie mit ihrer Kunst zu sprengen suchten.

Selbst bei einem bis heute als unpolitischer Entertainer geltenden Virtuosen wie Louis Armstrong entdeckt Kemper einschneidende Momente, an denen er sein Image als „Onkel Tom des Jazz“ aufbrach und konterkarierte.

„Ich habe 40 Jahre lang ein wundervolles Leben mit der Musik gehabt, aber ich spüre die Unterdrückungssituation so wie jeder andere Schwarze auch. […] So, wie sie meine Leute im Süden behandeln – die Regierung kann von mir aus zur Hölle fahren.“

Zitiert Kemper Louis Armstrong. Jazz sei für Satchmo immer auch die klangliche Verkörperung schwarzer Erfahrung in den USA gewesen. Oder wie Armstrong es ausdrückte:

„Was wir spielen, ist unser Leben.“

Glänzend erzählt Kemper von Billie Holiday, die als harmlose Sängerin vermarktet werden sollte, aber selbst in ihren Liebesliedern und dann erst recht mit dem Song „Strange Fruit“ auf unhintergehbare Weise gegen männliche und rassistische Unterdrückung ansang.

Und Kemper erzählt, wie genau diese Formen von Repression sie am Ende – mit nur 44 Jahren – zu Tode bringen. Kemper schreibt über Miles Davis, der mit seiner coolen Arroganz den Spieß gesellschaftlicher Hierarchie umdrehen wollte; über den bilderstürmerischen Albert Ayler, über den wütenden Archie Shepp, der sein Saxophon in den 60ern als „Maschinengewehr des Vietkong“ verstand.

Er sucht mit Sun Ra in den weiten des Weltalls nach afrofuturistischen Befreiungspotentialen, begleitet Roland Kirk bei einem subversiven Fernsehauftritt, bei dem er eine größere Präsenz ernstzunehmender schwarzer Künstler in den Medien forderte, untersucht das Scheitern der Musikerselbstorganisation Jazz Composers Guild; zeigt uns, wie das Art Ensemble of Chicago mit Rückgriffen auf afrikanische Traditionen eine „Great Black Music“ propagierte, offenbart auch im Spiritualismus eines Pharoah Sanders und dem revolutionären Experimentiergeist eines Cecil Taylor politisches Potential.

Den alten Kampfgeist mit neuen musikalischen Mitteln beschwören

Und so geht es von Kapitel zu Kapitel in die Gegenwart, wo eine ganz neue Generation von afroamerikanischen Männern und vor allem auch Frauen den alten Geist des Kampfes mit neuen Mitteln beschwören, dabei eklektisch auf traditionellen Jazz, HipHop oder Funk zurückgreifen – man denke an Kamasi Washington, Matana Roberts, Moor Mother oder Angel Bat Dawid, die alle eng verbandelt sind mit der „Black Lives Matter“-Bewegung. Die einzelnen Fallstudien von Kempers Buch können, schreibt der Autor ganz zurecht, …

„… als ›Bausteine einer politischen Ästhetik des Jazz‹ verstanden werden.“

Diese Sozialgeschichte des Jazz und der Musik ist nicht nur meisterlich erzählt, sondern auch von umfassenden Recherchen und großem Einfühlungsvermögen geprägt. Und sie ist theoretisch auf Höhe der verhandelten Themen. Weil Kemper tief in die Problematiken des Themas eingedrungen ist, versäumt er es nicht, auch seine eigene Rolle als Chronist und Interpret zu hinterfragen: In einem „Nachwort in eigener Sache“ setzt er sich gewissenhaft mit damit auseinander, ob er als „alter weißer Mann“ über die in der schwarzen Musik ausgefochtenen Emanzipationskämpfe schreiben darf, ob das nicht anmaßend sei.

Seine Antworten wählt er sorgsam und abwägend; sie zeigen, dass er seinen Gegenstand ernst nimmt und ein Bewusstsein für mögliche Schieflagen hat, dass aber auch eine gewisse wissenschaftliche Distanz produktiv sein kann. Die beste Antwort gibt allerdings ein schwarzer Musiker selbst:

„Es ist ein Fehler zu glauben, dass nur Schwarze über Black Music schreiben können. Der Diskurs zu diesen Fragen sollte so vielfältig wie möglich sein.“

Wer den Segen von Archie Shepp hat, muss keinen woken Vorwurf fürchten.

Mehr aktuelle Bücher

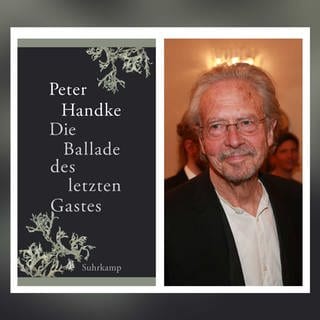

Buchkritik Peter Handke – Die Ballade des letzten Gastes

Peter Handke wurde in den 90er Jahren und dann noch einmal rund um den Nobelpreis heftig kritisiert. Seine uneindeutige Distanzierung von serbischen Kriegsverbrechen ließ ihn vielen verbohrt erscheinen, seine trotzige Antwort darauf wurde fast zum geflügelten Wort: „Ich bin ein Schriftsteller, ich komme von Tolstoi, ich komme von Homer, ich komme von Cervantes. Lasst mich in Frieden und stellt mir nicht solche Fragen.“ Aber das trifft den Kern. Handke ist in der „Ballade des letzten Gastes“ ganz klassisch. Immer wieder taucht sein Jähzorn auf, direkt neben dem Wunsch nach Einsamkeit. Es ist ein virtuoses Spätwerk.

Rezension von Alexander Wasner.

Suhrkamp Verlag, 185 Seiten, 24 Euro

ISBN 978-3-518-43154-2

Gespräch Marie-Luise Scherer – Akkordeonspieler + Die Bestie von Paris und andere Geschichten

Ein Serienkiller in Paris, ein Straßenmusiker zwischen Berlin und dem Kaukasus. Zwei neu aufgelegte Bücher, "Akkordeonspieler" und "Die Bestie von Paris", von Marie-Luise Scherer.

Lesung und Diskussion SWR Bestenliste Dezember mit Büchern von Wolf Haas, Annie Ernaux u.a.

Die SWR Bestenliste zu Gast in Heilbronn: Daniela Strigl, Shirin Sojitrawalla und Jan Wiele diskutierten im gut besuchten barocken Schießhaus über Werke von Peter Handke, Annie Ernaux, Jan Kuhlbrodt und Wolf Haas. Aus den vier vorgestellten Büchern der SWR Bestenliste im Dezember lasen Isabelle Demey und Dominik Eisele.

„Die Ballade des letzten Gastes“ heißt das neue Werk von Literaturnobelpreisträger Peter Handke, das auf der Dezember-Bestenliste auf Platz vier geführt wird. Die Jury-Mitglieder waren sich einig im Lob dieses Spätwerks, das wiederum wichtige Motive aus dem Schaffen des Autors versammelt. Kontroverser wurde der Debütroman „Die leeren Schränke“ der ebenfalls nobilitierten Annie Ernaux besprochen (Platz 3). Während Sojitrawalla den ruppigen Tonfall des von Sonja Finck ins Deutsche übertragenen Erstlings lobte, kritisierte Strigl die Redundanzen. Die „Philippika“ gegen die kleinbürgerlichen Eltern laufe inhaltlich leer.

Die unterschiedlichen Textformen und berührenden Einzelszenen in Jan Kuhlbrodts „Krüppelpassion“ wurden einhellig gelobt, das schwache Lektorat des Textes hingegen bemängelt (Platz 2). Amüsiert und überzeugt war die Jury von Spitzenreiter Wolf Haas, der mit „Eigentum“ nicht nur der dauerarbeitenden Mutter ein literarisches Denkmal gesetzt, sondern ganz nebenbei auch die Grundthemen einer Poetikvorlesung entworfen habe. Jan Weile fragte sich allerdings, ob der kalauernde Haas-Stil angesichts des nahenden Todes der Mutter passagenweise auch an sprachliche Grenzen komme.

Die Veranstaltung wurde in Kooperation mit dem Literaturhaus in Heilbronn durchgeführt.