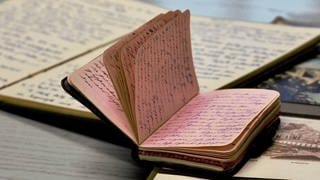

Anne Franks Tagebücher von 1942 bis 1944 gelten als eines der bekanntesten persönlichen Zeugnisse der NS-Zeit. Das hat zu einem globalen Personenkult geführt. Millionen Schaulustige schieben sich jährlich durch das Anne-Frank-Haus in Amsterdam. US-Popstar Justin Bieber wünscht sie sich als Fan, in Japan ist Anne Frank eine Comic-Figur, deutsche Querdenkerinnen vergleichen sich mit ihr.

Während die wissenschaftliche Aufarbeitung der Tagebücher noch nicht abgeschlossen ist und die Umstände von Anne Franks Verhaftung und Tod rätselhaft bleiben, überlagert der Kult die Erinnerung an den Holocaust.

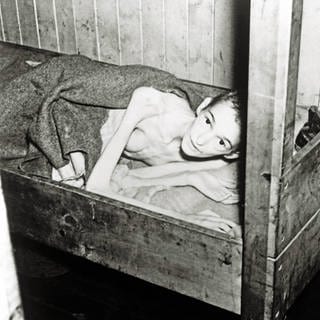

Vor 80 Jahren, im Februar/März 1945, wurde Anne Frank im KZ Bergen-Belsen ermordet.