Maxim Biller, streitbarer Kolumnist und überaus produktiver Erzähler, hat eine Mutter-Sohn-Geschichte geschrieben, die ein Jahrhundert umfasst: „Mama Odessa“.

Eine Geschichte zwischen sowjetischer Vergangenheit und bundesrepublikanischer Gegenwart. Wird dieser Roman wirklich Billers letzter sein, wie es angekündigt hat?

Im März 2022 erschien ein großer Aufsatz von Maxim Biller in der Wochenzeitung „Die Zeit“. Da war Putins Krieg in der Ukraine gerade einen Monat alt. Unter der Überschrift „Alles war umsonst“ bekundete Biller, die Literatur, auch seine, habe versagt, habe die Menschen nicht besser und klüger gemacht und auch diesen Zivilisationsbruch nicht verhindert. Er wolle deshalb nicht mehr Schriftsteller sein:

„Kurz vor dem Ukraine-Krieg habe ich ein Buch zu Ende geschrieben – mein letztes.“

Am Ende deutet Biller jedoch an, er könne sich das vielleicht noch mal überlegen. Ob das erwähnte Buch nun sein letztes sein wird oder nicht, jetzt erscheint es.

Eine Dreiecksgeschichte: Mutter + Sohn + Odessa

Es ist ein Roman und heißt „Mama Odessa“. Darin erzählt ein schreibender Sohn vom Leben und Sterben seiner schreibenden Mutter. Aber eigentlich geht es um eine Dreiecksgeschichte, nämlich um das Beziehungsdreieck von Sohn, Mutter und der ukrainischen Stadt Odessa.

Wie Leser der Biller-Kolumne „Über den Linden“ in der „Zeit“ wissen, ist die berühmte Hafenstadt am Schwarzen Meer, die derzeit von Russland zerbombt wird, seit Jahren ein Sehnsuchtsort des Autors.

Der Erzähler in „Mama Odessa“ ist Mischa Grinbaum, ein Schriftsteller etwa so alt wie der 1960 geborene Biller selbst. Mischa hat Anfang des Jahrtausends dafür gesorgt, dass seine Mutter Aljona, die ihr Leben lang geschrieben hat, endlich einen Band mit eigenen Erzählungen veröffentlichen konnte.

Es wird ihr einziges Buch bleiben, denn bald beginnt sie, an einer fortschreitenden Lungenerkrankung zu leiden. Wie sie vermutet, ist dies die Folge eines Anschlags, mit dem die Giftmischer des KGB vor vielen Jahrzehnten eigentlich ihren Ehemann erledigen wollten.

Statt nach Tel Aviv oder Beerscheba geht es nach Hamburg

Damals lebten die Grinbaums im sowjetischen Odessa, die Mutter jüdisch-armenischer Herkunft, der Vater glühender Zionist, der dauernd zum Verhör geholt wurde, bis, so die Familien-Fama, Henry Kissinger persönlich dafür sorgte, dass sie alle 1970 ausreisen konnten. Sie landeten aber nicht in Tel Aviv oder Beerscheba, sondern in Hamburg:

„Was meine Eltern nicht wussten, und was auch die meisten Deutschen nicht ahnten, die damals zwischen Rothenbaumchaussee, Hochallee und Rutschbahn wohnten: Das Grindelviertel, das unser neues kleines Odessa wurde, war vor dem Krieg voll mit Synagogen, koscheren Kantinen und Rabbinerschulen gewesen.“

Eines von Billers Grundthemen: die immer wieder halb staunend, halb sarkastisch notierte Feststellung, wie wenig man in Deutschland vom früheren jüdischen Leben hier noch weiß und wissen will. An die spärlichen Überbleibsel können die jüdischen Kontingentflüchtlinge aus der Sowjetunion nicht anknüpfen, auch die Grinbaums nicht.

Vielmehr trauert Mischas Vater Gena zusammen mit einem ebenfalls emigrierten Freund der Familie in diesem neuen kleinen Hamburger Odessa dem Plan hinterher, endlich ein Denkmal für die 25.000 Odessaer Juden zu errichten, die 1941 in einer einzigen Nacht von deutschen und rumänischen Besatzern verbrannt worden waren.

Die Mutter hingegen trauert dem multiethnischen Odessa und ihren russischen Erinnerungen hinterher. Als Gena sie verlässt, verfestigt sich in Aljona Grinbaum die Auffassung, ihr Mann, genauer: sein Zionismus, sei in vielfacher Hinsicht an ihrem Unglück schuld – ein Lebenstrauma, wie sich herausstellt.

Grausige Komik: Schoa, Stalinismus und Hypochondrie

Der Sohn, erst nach München, dann nach Berlin gezogen, hört sich dies bei Telefonaten mit der Mutter und Besuchen an. Derweil sucht er hypochondrisch an sich selbst nach Anzeichen rätselhafter Erkrankungen und erinnert sich schlaglichtartig mal an die Familienerzählungen von Schoa, Vernichtungskrieg und Stalinismus, mal an Szenen, die er in den kulturell tonangebenden Kreisen in Berlin erlebt hat.

Das entwickelt eine grausige Komik, wenn Mischa mit seinem Freund, dem Chefredakteur der „Welt“, der hier Ulrich heißt, im Chinarestaurant an der Kantstraße sitzt und ihm zu erklären versucht, warum er den bestellten Beitrag für die Zeitung über die Judenverbrennung in Odessa nicht schreiben kann.

„Ulrichs schönes großes Nibelungengesicht mit den schwarzen Augen und den scharf ausrasierten, blonden Koteletten verdüsterte sich das erste Mal, aber dann lachte er noch lauter als ich. ,Wir nehmen die Sache ernst‘, sagte er, ‚es gibt schon genug Leute, die etwas gegen euch haben.‘

‚Euch?‘

‚Euch Juden‘, sagte er völlig unbeschwert. (…)

,Ich wäre gern endlich mal nach Hause gefahren‘, sagte ich, ,aber es ist immer noch viel zu früh dafür.‘

‚I feel you‘, sagte Ulrich, ,ich bin auch nicht mehr gern in Regensburg.’“

Dabei erinnert sich Mischa, wie er irgendwann ratlos bemerkt, an seine Kinderjahre in Odessa kaum. Das ändert sich jedoch nach dem Tod der Mutter. Je mehr er sich postum auf sie, ihr Leben und Schreiben, ihre Briefe und Manuskripte einlässt, desto häufiger wird aus kurzem Aufblitzen substanzielle Erinnerung.

Sie gipfelt darin, wie der kleine Mischa mit seinem Fußball im Hinterhof des Mietshauses eine Laterne ausschießt und daraufhin in der ganzen Stadt Odessa das Licht ausgeht. – Klar, wenn man schon Mist baut, dann richtig.

100 Jahre jüdische Geschichte zwischen UdSSR und BRD

Der assoziative Aufbau führt zu einer souverän gehandhabten Verschachtelung der Zeitebenen. In kurzen Kapiteln springt das Buch hin und her durch hundert Jahre jüdischer Geschichte zwischen sowjetischer Vergangenheit und bundesrepublikanischer Gegenwart, und lesend wird man auf einer Achterbahn von Amüsement, Scham, Sentiment und Trauer mitgerissen.

Wie immer erzählt Maxim Biller nah an den eigenen biografischen Realien entlang. So hat nicht nur Mischa Grinbaum einiges von ihm selbst, auch Aljona trägt viele Züge seiner Mutter, der 2019 verstorbenen Schriftstellerin Rada Biller. Dass der Sohn sich die Lebensgeschichten der Eltern schreibend unter den Nagel reißt, wird im Roman wiederum in den Dialogen von Mutter und Sohn reflektiert:

„,Wusstest du‘, sagte ich, erstaunt über meine plötzliche Einsicht und Ehrlichkeit, ,dass ich das von dir gelernt habe?‘

,Was hast du von mir gelernt?‘

,Dass man sich nichts wirklich ausdenken muss. Keine deiner Geschichten ist ausgedacht. Darum sind sie so gut.‘

Sie lächelte kalt, aber aufrichtig, wie eine Märchenfigur, die man nach einem monatelangen Tiefschlaf aufgetaut hat.

,Ach so?‘, sagte sie.

,Ja‘, sagte ich.

,Okay‘, sagte sie, ‚na und? Das war mein Stoff, verstehst du? Du hast ihn mir geklaut. Du warst doch damals gar nicht dabei.‘“

Aber das genau ist ja die Kunst eines guten Schriftstellers: etwas so erzählen, als wäre nicht nur er selbst dabei gewesen, sondern auch seine Leserin. Und diese Kunst beherrscht Maxim Biller zweifellos.

Ein paar naheliegende Klischees aus den Schubladen „Mein Leben als Sohn“ und „Mein Leben als Mann“ hätte der Roman nicht gebraucht. Als Impulse produktiver Verunsicherung nimmt man sie dennoch gern in Kauf – und hofft, dass „Mama Odessa“ doch nicht Maxim Billers letztes Buch gewesen sein möge.

Buchkritik Maxim Biller - Sieben Versuche, zu lieben. Familiengeschichten

Maxim Biller erzählt von jüdischen Familien, die meist unmittelbar von den Umwälzungen des 20. Jahrhunderts betroffen waren. Eine besondere Rolle spielt der missglückte Prager Frühling, der auch Billers eigene Familie 1970 zur Flucht nach Westdeutschland zwang. Seine Geschichten sind scharfsinnig, ähneln sich allerdings leider auch sehr. Rezension von Pascal Fischer. Verlag Kiepenheuer & Witsch ISBN 978-3-462-05437-8 368 Seiten 22 Euro

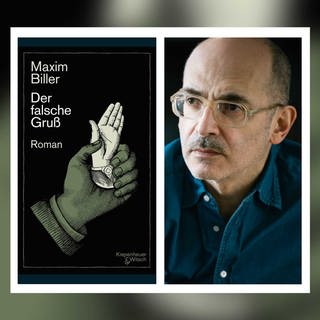

Buchkritik Maxim Biller – Der falsche Gruß

Ein Schriftsteller macht den Hitlergruß, er weiß selbst nicht genau warum. Die Suche nach den Ursachen führt tief in die deutsche Seele – Maxim Billers schmale Erzählung hat das Zeug, unser historisches Selbstverständnis gründlich durcheinanderzuwirbeln.

Rezension von Philipp Theisohn.

Kiepenheuer & Witsch Verlag, 128 Seiten, 20 Euro

ISBN: 978-3-462-00082-5