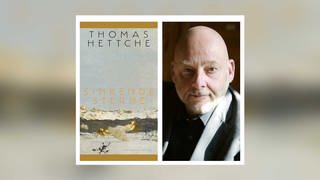

Eine beklemmende Szene ist der Auftakt zu Thomas Hettches neuem Roman: Der Ich-Erzähler, der sich bald darauf als Schriftsteller mit dem Namen Thomas Hettche herausstellen wird, nimmt die Autobahn in Richtung Süden, passiert in Basel die Grenze zur Schweiz, lässt den Thunersee links liegen und kommt schließlich im Kandertal an, wo das Auto auf einen Zug verladen wird, um durch den Lötschberg transportiert zu werden. Er kennt die Strecke aus den Urlauben seiner Kindheit.

Alles ist vertraut und doch ganz anders: Uniformierte mit Maschinenpistolen patrouillieren entlang der Strecke; die Einreise ist streng reglementiert. Vom Ferienhaus seiner Eltern aus, das der Erzähler geerbt hat, kann er auf die Folgen einer Naturkatastrophe schauen: Nach einem gigantischen Bergrutsch hat die Rhone sich gestaut; der daraus entstandene See hat mehrere Dörfer und zahlreiche Menschen überflutet. Das Wallis wurde auf diese Weise quasi von der Außenwelt abgeschnitten, doch niemand hat Anstalten gemacht, die Folgen der Katastrophe zu bereinigen. Stattdessen haben sich Jahrhunderte alte Machtstrukturen reinstalliert.

Doch warum bleibt der Mann da, obwohl man ihn nicht haben will? „Sinkende Sterne“ ist eine Mischung aus Autofiktion und Essay, aus Schauergeschichte und Reflexionsroman, aus Naturbeschreibungen, Mythen, Erinnerungen. Ein Anschreiben auch gegen den Missbrauch der Sprache als ideologisches Instrument. Die Welt, gesehen durch den Filter des Ästhetischen.