Was soll man tun, wenn man weiß, dass man nur noch wenige Wochen zu leben hat? Weiter machen wie gewohnt oder auf die Seychellen fliegen?

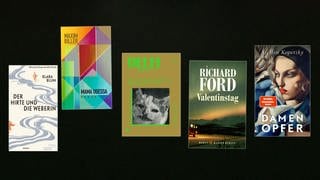

In seinem jüngsten Roman „Valentinstag“ gibt der amerikanische Autor Richard Ford eine sehr amerikanische Antwort.

Sie haben einander durch ihr ganzes Erwachsenenleben begleitet – der amerikanische Erzähler Richard Ford, Jahrgang 1944, und sein fast gleichaltriger Romanheld Frank Bascombe, der frühere Sportreporter, der als Immobilienmakler den Aufstieg in die wohlhabende Mittelschicht an der amerikanischen Ostküste geschafft hat.

Seit Richard Ford seinen Protagonisten erstmals auftreten ließ, in eben dem Roman „Der Sportreporter“ von 1986, sind Frank Bascombe und sein Erfinder parallel gealtert, von Roman zu Roman dieser inzwischen fünfteiligen Serie.

Anti-Held Frank Bascombe ist durch und durch mittelmäßig

Man hat Frank Bascombe oft den amerikanischen Jedermann genannt, den exemplarischen „Mr. Middle America“ und typischen Vertreter der provinziellen weißen Mittelschicht in ihrem Aufstiegswillen und ihren Absturz-Ängsten. Frank ist durchschnittlich in jeder Hinsicht, mittelmäßig auch als zweimal geschiedener Ehemann und lascher Vater zweier Söhne.

Er ist ein Anti-Held, der sich halbherzig durch sein banales Leben laviert hat und inzwischen mit 74 Jahren in einem halben Ruhestand angekommen ist. Franks existenzielles Grundgefühl bleibt durch den ganzen Zyklus das gleiche: „Was man im Leben verpasst, ist das Leben.“

Ist „Valentinstag“ Fords letzter Frank-Bascombe-Roman?

In allen fünf Romanen der Serie, auch im nun erschienenen jüngsten (und vermutliche letzten) Band „Valentinstag“, geht es um die zentralen Themen des amerikanischen Selbstverständnisses – um selbstbestimmtes Leben, Freiheit und Streben nach Glück.

Obwohl die Verfassung der USA „the pursuit of happiness“, das Streben nach Glück, quasi als Rechtsanspruch garantiert, fragt sich der Held an der Schwelle zum Greisenalter, ob sein Leben bisher überhaupt glücklich zu nennen ist:

„In letzter Zeit denke ich öfter als früher über das Glück nach. Ich bin mit einer Version von Glücksvorstellung komfortabel durchs Leben gekommen, auf dem schmalen Grat zwischen den verschwisterten Leitsätzen: ‹Was uns nicht umbringt, macht uns stärker› und ‹Alles, was nicht niederknüppelndes Unglück ist, zählt als Glück›.

Dieser Mittelweg hat in den meisten Situationen, die mir das Leben so hingeschmissen hat, ziemlich gut funktioniert. […] Nichts hat mich ganz nach unten trudeln lassen, so dass ich auf die Idee gekommen wäre, mir selbst den Stecker zu ziehen. Und so würde ich schon sagen, ich bin glücklich gewesen. Zumindest glücklich genug, dass ich Frank Bascombe bin und kein anderer.“

Allerdings geht es im Roman «Valentinstag» am allerwenigsten um das Glück. Vielmehr wird Franks 47-jähriger Sohn Paul von einem großen Unglück getroffen: Er erkrankt an einem unheilbaren degenerativen Nervenleiden und nimmt an einer experimentellen Test-Reihe in der berühmten Mayo-Klinik in Minnesota teil, doch das bringt keine Besserung.

Sohn Paul erkrankt unheilbar

Danach geht es für den Vater Frank nur noch um die Frage, wie er und sein Sohn die letzte Etappe in Pauls Leben hinbringen wollen. In der Klinik bleiben? Heim an die Ostküste fahren? Auf die Seychellen fliegen? Vor allem gilt es, einen Zusammenbruch Pauls zu vermeiden:

„Ich als sein Pflegender habe mir als Verarbeitungsstrategie für Paul und mich ausgedacht, dass wir morgen, wenn er ‹rauskommt›, eine nahezu epische Fahrt gen Westen unternehmen werden. Eine Expedition der Letzten Stunde, munter hinaus durchs wintrige Minnesota und weiter in die South-Dakota-Prärie, bis hin zum Mount Rushmore.

Möglicherweise findet Paul es ja ‹urkomisch›, und es kann seine Verzweiflung, dass nichts mehr zu machen ist, verdrängen. Mehr kann ich nicht tun – die Kunst des geretteten Augenblicks ist die einzige, in der ich halbwegs gut bin. Er ist bislang skeptisch, was so einen Ausflug betrifft, denn das sind vermutlich die letzten Dinge, die er sich wird aussuchen können.

Aber auch wenn ich das Schlimmste nicht abwenden kann, würde ich meinen Sohn, wo es irgend geht, vor jedem Leid bewahren. Zufällig bin ich der Ansicht, dass oft vieles für robuste Verdrängung spricht – und der Tod steht da weit oben auf der Liste.“

„Valentinstag“ ist, wie alle anderen Bascombe-Romane auch, eine Road Novel. Der Erzähler Frank berichtet von der mäandernden Fahrt von Vater und sterbendem Sohn im Wohnmobil zum Mount Rushmore mit seinen steinernen Präsidentenköpfen und von den absurden Situationen, in die sie unterwegs hineinstolpern.

Die Reise ist eine patriotische Wallfahrt zu einer uramerikanischen Kultstätte und das dunkle Gegenstück zu einer anderen Vater-Sohn-Reise dreißig Jahre zuvor, die Richard Ford im Roman „Unabhängigkeitstag“ beschrieben hat. Damals pilgerten die beiden zu den Ruhmeshallen des Baseball und des Basketball, während Frank sich mühte, Kontakt zu seinem heftig pubertierenden Sohn zu finden und ihm die amerikanischen Werte nahezubringen.

Absurde Wallfahrt zum Mount Rushmore

Das Verhältnis der beiden ist inzwischen noch anstrengender geworden, denn Paul sitzt im Rollstuhl, ist verzweifelt wütend und verübelt es dem Vater, auf ihn angewiesen zu sein. Die beiden haben das Aneinander-Vorbeireden zur hohen Kunst verfeinert.

Sie äußern ihre Liebe vor allem in komischen Wortspielen und Beleidigungen und genießen die Absurdität ihrer Dialoge. Und auf das Nationalheiligtum Mount Rushmore reagieren sie mit einer Mischung aus Rührung, Enttäuschung und Ironie.

Frank, der Meister der gemischten Gefühle, ist da ganz in seinem Element. Er grübelt über die Sinnfrage und sucht Trost und Rat ausgerechnet bei einem verrufenen deutschen Philosophen, bei Martin Heidegger – sicher die absurdeste Volte in diesem todvergnügten Roman, dessen Schlusserkenntnis bereits im Eingangskapitel steht: „Das Glück entzieht sich immer, bleibt aber das Ziel.“