Eine schöne, melodische Singstimme, saubere Intonation und ein gleichmäßiges Vibrato: Das war lange ungefähr das ästhetische Ideal, nach dem Sängerinnen und Sänger in der Unterhaltungsmusik strebten. Mit dem Aufkommen der Schellackplatte zu Beginn des 20. Jahrhunderts änderte sich daran zunächst wenig.

Langsam setzte eine Demokratisierung der populären Musik ein: Die rauen Stimmen von Bluesmusikern wie Ma Rainey und später Muddy Waters oder Howlin' Wolf wurden einem breiten Publikum bekannt und gelangten, wie auch die Schallplatten der ersten Rock'n'Roller, nach Übersee.

Der Schrei hat sich mehr und mehr eingeschlichen

Wer nun wirklich den Schrei in der Popmusik populär gemacht hat, ist eine Glaubensfrage. An dieser Stelle seien (neben vielen anderen) Ray Charles, Little Richard, Aretha Franklin und Etta James als Wegbereiter genannt. Sie machten das kraftvolle „Schmettern“, das Belting, im Gesang salonfähig.

Ab den 1960er-Jahren hielt jedoch eine brachialere Form der Stimmnutzung in die Rock-Musik Einzug: das Schreien. Es sollte die Vorstellungen von gesanglicher Ästhetik massiv verändern.

The Rolling Stones: „(I Can't Get No) Satisfaction“

Der Schrei in der Rockmusik ist vom amerikanischen Rhythm and Blues der ausgehenden 1950er-Jahre beeinflusst. In den USA eher Nischenmusik, fand er in Europa vor allem unter jungen Hörern begeisterte Nachahmer. Deren Musik wurde wiederum bei der amerikanischen Jugend unfassbar populär.

Während die Beatles mit eingängigen Melodien und bravem, oft zweistimmigem Gesang ab 1963 den Weg für britische Bands in die USA bereiteten, sorgten die Rolling Stones umgehend für Skandale.

Ihr Auftreten galt der älteren Generation als ungehobelt und Mick Jaggers Gesang auf „(I Can't Get No) Satisfaction“ (1964) nicht viel mehr als sexualisiertes Gegröle.

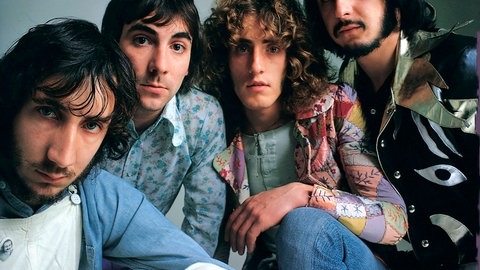

The Who: „My Generation“

Sie waren ebenfalls britisch und auf Provokation aus: 1965 traten The Who ins Rampenlicht.

Sie verhöhnten in ihrem Hit „My Generation“ die spießige Elterngeneration mit Textpassagen wie „I hope I die before I get old“ (Deutsch: Ich hoffe, ich sterbe before ich alt werde). Sänger Roger Daltrey stotterte beim Singen auch noch absichtlich – ein neuer Meilenstein der Dekonstruktion des Singens.

The Doors: „Break On Through (To The Other Side)“

Zur gesellschaftlichen Revolution der 1960er-Jahre gehörte genauso wie die Musik auch der Konsum bewusstseinserweiternder Substanzen. Gerade die sollten dabei helfen, die „Pforten der Wahrnehmung“, wie sie der amerikanische Autor Aldous Huxley in einem Essay beschrieben hatte, zu überwinden.

Die kalifornische Band The Doors wählte ihren Namen nicht nur in Anlehnung an Huxleys Essay, Frontman Jim Morrison thematisierte diesen Konsum auch in seinen Texten, zum Beispiel in „Break On Through (To The Other Side)“ von 1967.

Der Song musste ohne die aus Leibeskraft geschriene Textzeile „She get high“ (Deutsch: Sie wird high) auskommen, als die Band zum ersten Mal im Fernsehen auftreten durfte.

Janis Joplin: „Piece of My Heart“

Auch Emanzipation spielte eine Rolle beim Aufbruch ins neue Gesangszeitalter. Dass Frauen ihre Gefühle beim Singen herausschreien, war lange völlig undenkbar. Auch in den wilden 1960er-Jahren blieb dies ein verpöhnterer Gedanke, als wenn Männer es taten.

Diese Mauer durchbrach schließlich Janis Joplin mit ihrer Band Big Brother & The Holding Company.

Ab 1967 ging es mit dem Schreien in der Pop- und Rockmusik steil bergauf. Es folgten zahllose Sängerinnen und Sänger, die genau dafür berühmt wurden. Viele Musik-Genres wie Punk, Metal, Grunge und ihre jeweiligen Spielarten wären ohne die Schrei-Revolution der 1960er-Jahre undenkbar gewesen.