Die Tiefsee-Expedition Valdivia – Ein Forschungsabenteuer 1898

Jubel beim Aufbruch der Valdivia in Hamburg

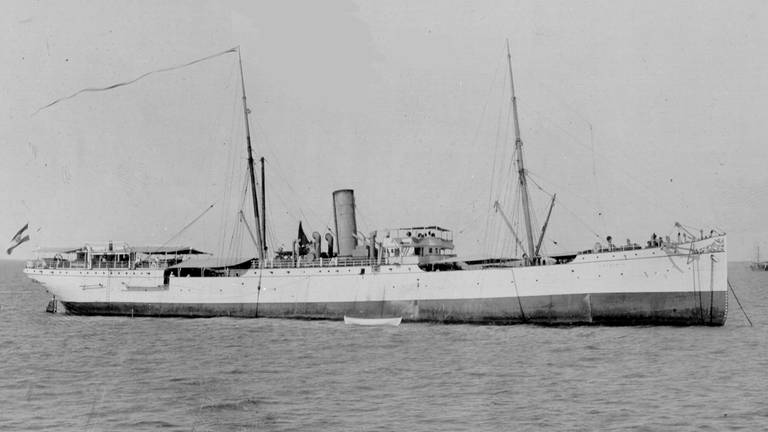

Das Schiff Valdivia sorgte für einige Aufregung bei den Schaulustigen, die sich Sonntagmittags am 31. Juli 1898 am Hamburger Hafen versammelt hatten. Nicht nur das schwanenähnliche Erscheinungsbild des umgerüsteten Schraubendampfers der Hamburg-Amerika-Linie war bemerkenswert – auch die Reise, zu der es aufbrach: Die allererste deutsche Tiefsee-Expedition. Die Mission: Licht ins Dunkel des Meeres zu bringen. Proben aus Tiefen zu holen, die je ein Mensch weder geborgen noch gesehen hat. Die deutsche Öffentlichkeit hoffte auf bahnbrechende Entdeckungen. Ein Unternehmen, das fast so verwegen anmutet wie Jules Vernes fantastische Reise-Romane.

Nicht nur die Schaulustigen am Hafen waren aufgeregt, auch die Mannschaft: Carl Chun, der Leiter der Tiefsee-Expedition, 42 Mann an Bord, alles in allem 13 Wissenschaftler, 30 Besatzungsmitglieder und 1 Dackel. Denn was sie zu dem Zeitpunkt noch nicht wussten: Sie würden in den nächsten neun Monaten den halben Globus umrunden und dabei mehr als 32.000 Seemeilen zurücklegen.

Carl Chun sorgte geschickt für beste Voraussetzungen

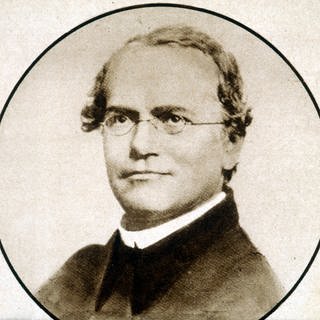

Der Leiter der Valdivia-Expedition, geboren bei Frankfurt, war Zoologie-Professor in Leipzig und leidenschaftlicher Meeresforscher. Er wollte die Lebensweise der Tiefsee-Organismen systematisch erforschen.

Für solch eine Expedition brauchte er vor allem die notwendigen Mittel von der Regierung. Geschickt verwies er auf das nationale Prestige: Die „Ehrenpflicht“ des Deutschen Reichs, in der Tiefseeforschung mit Großbritannien aufzuschließen. Kaiser Wilhelm II., ein Kenner der Marine, stellte daraufhin 300.000 Mark bereit – heute circa 1,8 Millionen Euro. Und weil es um das nationale Prestige ging, sollte die Valdivia auf dem neuesten technischen Stand sein. Namhafte Firmen wie Carl Zeiss sponserten Labore, Dunkelkammern, Konservierungsräume und Kühlanlagen, Lupen, Mikroskope und Objektive.

Route und Mannschaft

Nachdem Finanzierung und Ausstattung geklärt waren, plante Carl Chun die Route und stellte die Mannschaft zusammen:

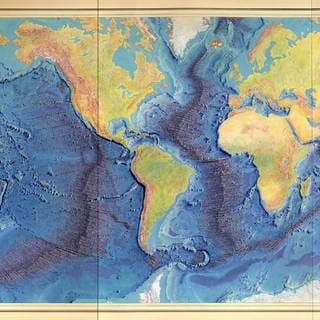

Die Route folgte wissenschaftlichen Maßstäben, weniger politischen Interessensphären und kolonialem Besitz. Sie führte nicht nur durch die Meere der deutschen Kolonien: In weitem Bogen um Afrika, vom Kap aus in die kalten, antarktischen Stromgebiete und schließlich in den indischen Ozean.

An Bord waren Experten aus allen Gebieten der Zoologie, Botanik, Chemie und der Ozeanographie, ein Konservator, ein wissenschaftlicher Zeichner und ein Fotograf. Und obwohl im Schnitt erst um die 30 Jahre alt, war die wissenschaftliche Crew sehr erfahren.

Aufregende Entdeckungen

Die marinen Organismen, die bei jedem Einholen der Fangnetze zutage traten, begeisterten die Crew, inspirierten auch den Koch… Insgesamt beschrieben Carl Chun und seine Wissenschaftler 261 Arten, 63 davon neue Fischarten. Viele Tiere waren unbekannt und fremdartig: ein Tintenfisch, der leuchtende Tinte produzieren kann oder der Anglerfisch „Melanocetus crechie“– in der Dunkelkammer wartete so manche Überraschung. Auch Fische mit monsterhaften Teleskopaugen oder ein lebendes Fossil aus 1200 Metern Tiefe: der Vampyrotheutis infernalis, der Vampirtintenfisch aus der Hölle.

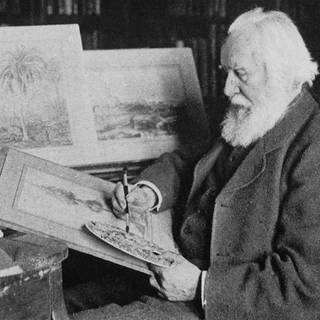

Bordfotograf Fritz Winter fertigte zahlreiche Fotografien und Aquarellzeichnungen an, die bis heute einen großen wissenschaftlichen Nutzen haben.

Reisebericht zeigt und verschweigt auch andere Facetten

Die Fotos zeigen auch spektakuläre Eisberge der Antarktis, Männer mit Wäsche oder bei der Äquatortaufe: ein Foto-Tagebuch. Sie dokumentieren bei den vielen Landgängen außerdem die Lebenswelt der Landesbewohner*innen.

In Carl Chuns Reisebericht erläuterte er auf rassistische Weise die „brutale Urwüchsigkeit“ von Schwarzen, dagegen bezeichnet er die Einwohner*innen der Malediven als „schöne, gewandte und schlanke braune Gestalten“. Umso weniger geht es um die kolonialen Gräuel, die Ausbeutung und Unterdrückung der indigenen Bevölkerung in den deutschen und belgischen Kolonien.

Spekulativ lässt sich vermuten, aber nicht entschuldigen: Für Carl Chun schien das notwendig, um dem Deutschen Reich politisches Ansehen und seiner Bevölkerung Wohlstand zu verschaffen. Die kolonialen Zusammenhänge der Unternehmung wurden jedoch bislang kaum untersucht.

Die spektakulären Funde haben bis heute Relevanz

Am 1. Mai 1899 lief die Valdivia wieder in den Hamburger Hafen ein. Begleitet von Hurrarufen erwartete sie ein hochrangiges Empfangskomitee aus politischer Prominenz, selbst der Kaiser sendete ein Glückwunschtelegram. Über 38 Jahre hinweg wurden die Ergebnisse der Expedition von 55 Experten in 24 Bänden publiziert. Ihre spektakulären Funde sind noch immer bedeutsam für die weltweite Tiefseeforschung: Heute, rund 120 Jahre nach der Rückkehr, bestimmen Forscher*innen die Objekte und entdecken bislang unbekannte Arten. Bis dahin schlummern diese in mit Alkohol gefüllten Glaskolben im Museum für Naturkunde in Berlin.

SWR 2021