Frankfurter Paulskirche – "Wiege der Demokratie"

Die Männer der Paulskirche traten für revolutionäre Ziele ein – Frauen durften 1848 das Parlament weder wählen noch dafür kandidieren: Die Abgeordneten wollten die Fürsten der über 40 deutschen Kleinstaaten entmachten, eine geeinte Nation schaffen und eine Verfassung ausarbeiten, an die sich die Regierenden zu halten hatten. Ein für die damalige Zeit mutiges und ehrgeiziges Unterfangen.

Dessen Tragweite konnten die meisten der 384 Abgeordneten wohl noch gar nicht überblicken, als sie am 18. Mai 1848 vom Frankfurter Römer, dem Rathaus im Zentrum der Stadt kommend, in die benachbarte Paulskirche einzogen.

Franz Wigard, Professor für Stenografie und als Abgeordneter für Dresden selbst Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung, schildert in seinem „Stenographischen Bericht“ den Einzug der Abgeordneten:

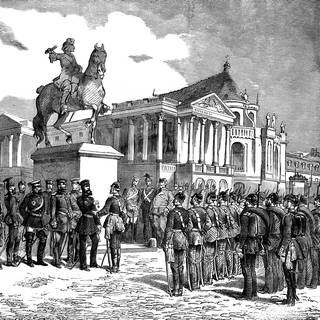

Von der Treppe des Römers bildete die Frankfurter Stadtwehr Spalier bis zur Kirche und empfing den Zug mit den üblichen militärischen Ehrenbezeigungen. Der laute Vivatruf des Volkes mischte sich mit dem der Stadtwehr, aus den Fenstern wurden Tücher geschwenkt, und große schwarz-roth-goldne Fahnen wehten zur Feier des Tages aus den meisten Häusern der Stadt.

Ziele der Revolution: nationale Einheit und bürgerliche Freiheit

Die schwarz-rot-goldenen Fahnen sind ein Bekenntnis der Frankfurter zu den Zielen der Revolution: nationale Einheit und bürgerliche Freiheit. Frankfurt war als Sitz des ersten deutschen Parlaments gewählt worden, weil die Freie Reichsstadt keinem Fürsten unterstand, hier lebten selbstbewusste Bürgerinnen und Bürger.

Außerdem lag die Messestadt verkehrsgünstig in der Mitte Deutschlands und bot mit der Paulskirche zudem einen Raum, der die erwartete Zahl von annähernd 600 Abgeordneten fassen konnte. Den Sakralraum hatte die evangelische Kirche den Politikern abgetreten. Kurzerhand wurde das Kirchenschiff zu einem Parlamentssaal umfunktioniert: Eine Darstellung der Germania verdeckte die Orgel. Das Rednerpult ersetzte die Kanzel. Die Wand dahinter war mit einem Doppeladler bemalt und der Saal war mit schwarz-rot-goldenen Flaggen geschmückt.

Paulskirche: großer Raum, keine Infrastruktur

Allerdings blieb die Paulskirche architektonisch betrachtet eine Kirche und kein Parlament, wie Peter Schmal, Direktor des Deutschen Architekturmuseums in Frankfurt, betont. Und er zählt die Defizite auf:

- lange Nachhallzeit der Kirche war ungeeignet für Diskussionen

- keine Heizung, weshalb die Decke abgehängt werden musste, um das Luftvolumen zu reduzieren

- keine Zimmer für Fraktionsgespräche

- keine Gasträume

- keine Toiletten

Aber immerhin: Ein nationales deutsches Parlament hatte es zuvor noch nie gegeben. Da mussten die frisch gewählten Mandatsträger eben ein bisschen frieren – und improvisieren.

Auch in den Sitzungen konnte es ungeordnet und chaotisch zugehen. Mitunter gab es im Parlament und in den Ausschüssen handfesten Streit und einen solchen Lärm, dass die Redner ihr eigenes Wort nicht mehr verstehen konnten. Denn über die politischen Ziele für ein vereintes Deutschland waren sich die Abgeordneten keineswegs einig.

Das Interesse an der Arbeit des Parlaments war groß, der Andrang enorm. Zugang zur Empore hatten auch Frauen – natürlich getrennt: rechts saßen die Männer, links die Damen.

Überzeugte Demokraten und Republikaner fehlen in der Paulskirche

Ein Hort überzeugter Demokraten und Republikaner war die Paulskirche nicht. Das lag weniger daran, dass beispielsweise nur ein Arbeiter und nur wenige kleine Landwirte vertreten waren. Vielmehr bildeten jene Abgeordneten die größte Gruppe, die gegen ein allgemeines Wahlrecht waren. Das galt für die Monarchisten, aber auch für die Liberalen.

Der Heidelberger Historiker Frank Engehausen erklärt, dass es ein Kennzeichen des Liberalismus im 19. Jahrhundert gewesen sei, mit dem allgemeinen Wahlrecht zu fremdeln:

Der Grundgedanke war, dass man eine bestimmte persönliche Qualifikation braucht, um dieses wichtige Wahlrecht ausüben zu können. Entweder Männer von Besitz oder von Bildung sollten dem Parlament angehören. Das war die Vorstellung, die die deutschen Liberalen auch in der Revolution 1848 zu verwirklichen versucht haben.

Ein Volk, das politisch mitwirkte, war den führenden liberalen Köpfe nicht geheuer. So empfand es auch Georg Waitz, Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung und der rechten Zentrums-Fraktion:

Keine Staatsordnung, möge sie sein wie sie wolle, monarchisch oder republikanisch, wird bestehen (…), wenn die Entscheidung aller politischen Fragen in die Hände der großen Masse (…) gelegt wird.

Demokraten setzen sich gegen konstitutionellen Liberalismus nicht durch

Gab es überhaupt Demokraten in der Versammlung der Paulskirche, also Politiker, die für eine demokratische Agenda einstanden, mit der wir uns heute identifizieren können? Ja, sagt der Historiker Frank Engehausen:

Menschen wie Robert Blum, Karl Vogt oder andere aus den Fraktionen Donnersberg und Deutscher Hof, die eben für Demokratie standen, für Republik und wo man sagen könnte, das Programm, das der Deutsche Hof im Juni 1848 für seine Mitglieder aufgestellt hat, das könnte ich auch unterschreiben. Da sind sozusagen alle Essentials drin, die wir heute in unserem politischen System haben und die auch berechtigterweise Konsens sind heute.

Warum aber konnten sich diese Politiker nicht durchsetzen?

Das Problem ist, dass diese Männer eine eklatante Minderheit in der Paulskirche gewesen sind. Die haben das Gefühl gehabt, sie kämpfen gegen Windmühlenflügel und sind in ihrem Ton gegen die Paulskirchen-Mehrheit immer schärfer gewesen. Im Grunde steht für die Paulskirche, da sind wir jetzt wieder bei Heinrich von Gagern, dieser konstitutionelle Liberalismus, der uns heute nichts mehr sagt.

Mehrheit der Abgeordneten will Monarchie mit Kaiser als Staatsoberhaupt

Die meisten Abgeordneten wollten zwar weitreichende Veränderungen, die Monarchie ganz abschaffen wollten sie aber nicht. Eine Mehrheit war für ein kaiserliches Staatsoberhaupt aus Preußen mit einer den Monarchen bindenden Verfassung.

... aber Friedrich Wilhelm IV. lehnt empört ab, das Parlament löst sich auf

Doch selbst dieser politische Kompromiss zugunsten der konstitutionellen Monarchie war für den König indiskutabel. Als im April 1849 eine "Kaiserdeputation" nach Berlin reiste, um dem preußischen König Friedrich Wilhelm IV. die Kaiserwürde anzutragen, lehnte der empört ab. Die Krone, schreibt er, sei verunehrt:

… mit ihrem Ludergeruch der Revolution von 1848. Einen solchen imaginären Reif, aus Dreck und Letten gebacken, soll ein legitimer König von Gottes Gnaden und nun gar der König von Preußen (…) tragen?!

Die Folge: Das Nationalparlament löste sich auf. Einige Abgeordnete flohen nach Stuttgart und formierten hier ein "Rumpfparlament". Doch württembergische Truppen beendeten das demokratische Experiment endgültig. Die Gegenrevolution trat ihren Siegeszug an und hielt an der alten, monarchischen Ordnung fest.

Paulskirche erzielt Teilerfolge für die Demokratie

Und die Paulskirche? Nur ein demokratisches Strohfeuer? Aus heutiger Perspektive ließe sich schnell urteilen: Das Parlament ist in allen Belangen gescheitert: keine nationale Einheit, keine gemeinsame Verfassung. – Doch diese Sichtweise greift zu kurz, sagt der Heidelberger Historiker Frank Engehausen. Er sieht wichtige Wegmarken und findet:

Die Einführung des allgemeinen Männerwahlrechts ist ein solcher Meilenstein gewesen und dann einfach durch ihre Existenz. Es ist das erste deutsche Nationalparlament gewesen. Ein Parlament, das sich selbst demokratischen Spielregeln hat unterwerfen müssen. Und dadurch, dass es unter diesen demokratischen Spielregeln mehr als ein Jahr existiert hat, war es ein Vorbild für alles, das da später gekommen ist.

Das Parlament hat bewiesen, dass parlamentarische Arbeit mit Hunderten Volksvertretern auf nationaler Ebene möglich ist. Dass es sich, trotz aller Gegensätze, immer wieder zu Mehrheitsbeschlüssen durchringen kann. Dass es demokratische und freiheitliche Normen erarbeiten kann, hinter die nur autoritäre Herrschaftssysteme und menschenverachtende Diktatoren zurückfallen können. Es hat erstmals gezeigt, dass auch Menschen aus armen Verhältnissen, wie der Abgeordnete Robert Blum, sich politisch einbringen können – gegen eine von Klassendünkel beherrschte Standesgesellschaft. Und: Das Parlament in der Paulskirche hat die Grundlage geschaffen für weitere Entwicklungen hin zur Demokratie.

Zukunft der Paulskirche – eine moderne Erinnerungsstätte?

Als am 18. März 1944 alliierte Flugzeuge Frankfurts Innenstadt bombardierten, zerstörten sie auch die Paulskirche. 1948 wurde sie wieder aufgebaut. Seit 1951 wird hier der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels verliehen.

Doch der Ruf der Paulskirche ist verblasst. Hilft Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier? Er will die Kirche zu einer modernen Erinnerungsstätte machen.