Abwechslung vom höfischen Alltag – Der Ursprung der Salons

Die so genannten Musenhöfe sind die Keimzelle des literarischen Salons. Dort umgaben sich Herrscherinnen oder Herrscher mit Gelehrten und Künstlern, pflegten Gespräche und dilettierten selbst in den Künsten. Dies war eine Form des Mäzenatentums, diente allerdings auch der Selbstdarstellung und schlicht auch dem Kampf gegen die höfische Langeweile.

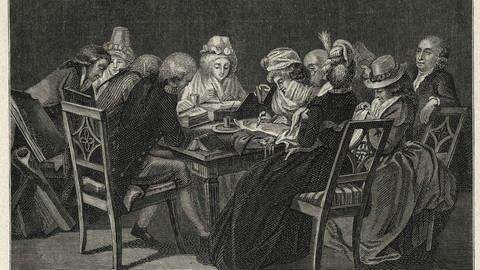

In Frankreich entstanden bereits im ausgehenden 16. Jahrhundert Zirkel, die das literarische oder philosophische Gespräch über Standesgrenzen hinweg ermöglichten. Die daraus entstehende Salonkultur verbreitete sich langsam in ganz Europa.

Mächtig im heimischen Wirkungskreis – Die Salonnièren

Eines haben alle Salons gemein: Sie wurden von Frauen initiiert, die sich auf diese Weise gesellschaftliche und anregende Unterhaltung verschaffen konnten. Als erste deutsche Salongründerin gilt Henriette Herz. Sie durfte als einzige Frau an den Treffen wissenschaftlicher Gelehrter bei ihrem Mann Marcus Herz teilnehmen.

Kurzerhand gründete sie im Nebenzimmer eine Konkurrenzveranstaltung, zu der sowohl Frauen als auch Männer zugelassen waren. Ihre Veranstaltung wandte sich thematisch eher der Literatur und der Philosophie zu und wurde bald erfolgreicher als der Zirkel ihres Mannes: So hatte Berlin 1780 seinen ersten literarischen Salon.

Die Enge des Wohnzimmers – Die Weite der Gedanken

Die Salonkultur kam in Deutschland am Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Mode. Sie ermöglichte einen freien Gedankenaustausch auch zu politischen Themen, ungeachtet des Geschlechts, der Religion oder der Herkunft und diente so auch der Emanzipation.

Die Salons waren frühe Netzwerktreffen. Die Namen der Teilnehmenden lesen sich heute wie ein kulturgeschichtliches Lexikon.

Berühmt ist vor allem der Berliner Salon von Rahel Varnhagen von Ense. Dort verkehrten z.B. die Autoren Jean Paul und Ludwig Tieck, der Philosoph Friedrich Schlegel sowie die Gelehrten Wilhelm und Alexander von Humboldt – alles Männernamen.

Den Frauen gelang durch die Salons zwar gesellschaftliche Teilhabe. Ein Platz in den Geschichtsbüchern war ihnen dennoch nicht sicher.

Veränderung der Gesellschaft – Niedergang der Salonkultur

Der Salon lebt von seiner Salonnière: Viele Besucherinnen und Besucher kamen auch, um die Gastgeberin zu treffen.

Als sich das Tätigkeitsfeld gebildeter Frauen zu Beginn des 20. Jahrhunderts weitete, wurden auch die Salons überflüssig. Es war nicht mehr nötig, sich im geschützten heimischen Umfeld zu treffen, da gesellschaftliche Teilhabe zunehmend auch in anderen Zusammenhängen möglich war.

Von Hörsälen und großen Bühnen – Der literarische Salon heute

Salons in ihrer ursprünglichen Form – mit einer inspirierenden Gastgeberin, die in ihre Wohnzimmer lädt – gibt es heute nur noch selten. Dennoch greifen viele Veranstaltungen die Grundidee auf und bedienen sich der Bezeichnung „literarischer Salon“.

Menschen kommen in Lesezirkeln zusammen, um gemeinsam Bücher zu lesen und zu diskutieren, manchmal sind Schriftsteller*innen zu Gast.

Neu interpretiert wird der Salon von den Schriftstellern Navid Kermani und Guy Helminger: Das Prinzip weiblicher Gastgeberinnen umgehend, laden sie in Köln regelmäßig Kolleginnen und Kollegen in ihren „literarischen Salon“, auch der Rahmen ist nicht mehr das private Wohnzimmer.

Das „Salonfestival“ hat sich den Gedanken des gesellschaftlichen Austauschs auf die Fahnen geschrieben und organisiert Veranstaltungen im überschaubaren Kreis bundesweit.

Diese unterschiedlichen Formen zeigen: Der Wunsch nach Gedankenaustausch und persönlicher Begegnung im kleineren oder größeren Rahmen ist immer noch da und will gepflegt werden.