In seinem Essayband „Mehr als nur ein Fremder“ gibt der Österreicher Norbert Gstrein auf raffinierte und kluge Weise Auskunft über sein Schreiben. Und bleibt doch undurchschaubar.

Dass Norbert Gstrein in Aufsätzen oder öffentlichen Reden eine Selbstauskunft über sein Schreiben gibt, ist an sich schon bemerkenswert. Denn seine Romane ziehen ihre Spannung auch aus der Rätselhaftigkeit ihrer Figuren und aus dem Umstand, dass Gstreins Ich-Erzähler oft den Eindruck erwecken, als blickten sie in ihre eigenen Abgründe. Auf den ersten Blick wiederum weisen viele der Protagonisten Gstreins zumindest biografische Ähnlichkeiten mit dem Autor selbst auf. Das sind Spuren, die innerhalb der Bücher selbst aber auch immer wieder verwischt werden. Die Uneindeutigkeit der Haltungen ist kunstvoll erzeugt in Gstreins Romanen. Niemand darf sich seiner Sache sicher sein, weder die Leser, noch die Figuren. Insofern verwundert es nicht, dass Gstrein gleich im ersten der in seinem Essayband abgedruckten Texte, der den Titel „Schmule“ trägt, bekennt:

„Es macht mir immer Mühe, die eigene Geschichte zu erzählen, ohne sofort auf den Gedanken zu verfallen, es könnte genausogut die Geschichte von jemand anderem sein und ich arbeitete statt einer Festschreibung einer Auslöschung zu.“

„Mehr als nur ein Fremder“ ist ein hoch interessantes und instruktives Buch. Zum einen führen aus den essayistischen Texten diverse Zugänge in das belletristische Werk hinein. Zum anderen aber wird Gstrein immer wieder grundsätzlich, wenn er über die gesellschaftliche Funktion von Kunst nachdenkt oder auch über das Selbstverständnis des Künstlers. In diesem Kontext ist Gstreins zweiteilige, im Juni 2022 in Göttingen gehaltene Lichtenberg-Poetikvorlesung hervorzuheben. In ihr wehrt sich Gstrein gegen den biederen Realismus gegenwärtiger, von Identitätsdebatten befeuerter Selbstbespiegelungsprosa – wohlwissend, dass er selbst in seinen Romanen permanent Identitätspolitik betreibt. Denn die Herkunft aus der Tiroler Provinz, das Elternhaus, der Heimatkomplex – all das sind auch bei Gstrein Leitmotive, die immer wiederkehren.

Die feine Grenzlinie besteht im Umgang mit quasireligiösen Begriffen wie „Wahrheit“ und „Moral“. Gelungene Literatur, so lässt sich Gstreins Position beschreiben, trägt ihre eigene Moral in sich, ohne sie explizit zu machen. Wo in der Gegenwartsliteratur der zur Zeit modische Begriff der Authentizität nahezu absolut gesetzt wird und erfundene Geschichten in der Literatur als anstößig gelten, führt Gstrein als Gegengewicht den Begriff der Beglaubigung ein. Der Philosoph Hans Blumenberg, so Gstrein, habe das „Recht des Widerwillens gegen die Zergliederung menschlicher Handlungen“ und „eine Schamhaftigkeit in Hinsicht auf die Nacktheit der Seele“ postuliert. Das lässt sich exzellent auch auf Gstreins eigenes Schreiben anwenden. So führt er ein Beispiel aus einem 2019 erschienenen Roman „Als ich jung war“ an. Ein entscheidendes Kapitel darin trägt die Überschrift „Die nicht erzählte Geschichte“. Darüber sagt Gstrein:

„Darin wird auch die für den Roman wichtige Frage aufgeworfen, ob wir uns manche Geschichten nicht nur erzählen, um andere nicht erzählen zu müssen, ja, ob manche Geschichten, die wir uns erzählen, nicht vor allem dazu angetan sind, das Zentrum des Nichterzählten oder Nichterzählbarem, sei es aus Scham, sei es aus Schuld, nicht betreten zu müssen.“

Norbert Gstrein ist nicht nur Schriftsteller, sondern auch promovierter Mathematiker. Er wehrt sich gegen die Frontstellung von Geistes- und Naturwissenschaften und vor allem gegen das Klischee des weltdeutenden, vom Humanismus beseelten Künstlers, der sich von der Kälte der Zahlenwelt ab- und dem Wahren, Schönen und Guten zugewendet hat:

„Für mich gilt eher, dass ich aus der Mathematik herausgefallen bin und mich in die Literatur hineingescheitert habe, wobei ich wieder nichts Literarisches sagen will, also nicht Scheitern als das bessere Gelingen.“

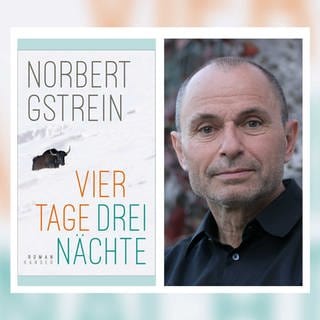

Flirrend vor Klugheit sind Norbert Gstreins Essays, immer wieder überraschend in ihren Brückenschlägen und vor allem glänzend geschrieben. Der geschliffene Stilist, der Gstrein ist, hat sich selbst immer wieder als einen in der amerikanischen Erzähltradition verorteten Autor charakterisiert. Im zweiten Teil von „Mehr als nur ein Fremder“ schreibt Gstrein über seine Lektüren. Toni Morrison zum Beispiel, die afroamerikanische Literatur-Nobelpreisträgerin: In ihren Werken arbeitet Gstrein die Ausleuchtung der blinden Flecken in den Büchern eines anderen Literatur-Nobelpreisträgers heraus, nämlich denen des weißen William Faulkner. Von dieser vergleichenden Betrachtung schlägt Gstrein einen Bogen zu seinem eigenen letzten Roman „Vier Tage, drei Nächte“, in dem, das ist der erzählerische Clou, eine der Figuren schwarz ist, ohne als solches benannt zu werden. Gstrein reflektiert diesen hochaktuellen Diskurs:

„Man kommt mit seiner eigenen Farbenblindheit oder auch nur seiner eigenen vermeintlichen Farbenblindheit nur so lange durch, bis man es mit Leuten zu tun hat, die nicht bloß Farben sehen, sondern darauf bestehen, Farben zu sehen und einen Unterschied zu machen, ob in kämpferischer, ob in wohlwollender, wohlmeinender oder auch nur gönnerhafter, ob in rassistischer Absicht, wobei die Grenzen zwischen dem, was das eine ist und was das andere, nicht immer ganz klar verlaufen.“

„Mehr als nur ein Fremder“ ist weit mehr als eine beliebige Textsammlung. Zum einen sind Gstreins Essays die lesenswerten Überlegungen eines produktiven Lesers. Zum anderen aber folgen auch diese vermeintlich nonfiktionalen Texte der selben inneren Logik wie Gstreins Prosa: Sie enthüllen auf den ersten Blick unglaublich viel, um sich dann trotzdem allen Sicherheiten zu verweigern. Standpunkte, Haltungen, festgeschriebene moralische Grundsätze, selbst biografische Daten – sie bleiben diesem Autor darum suspekt, weil er weiß, dass der Mensch letztendlich undurchschaubar bleibt. Auch er selbst.

Buchkritik Norbert Gstrein - Vier Tage, drei Nächte

Der vielfach ausgezeichnete Tiroler Schriftsteller Norbert Gstrein erzählt mit seinem neuen Roman „Vier Tage, drei Nächte“ das komplizierte Beziehungsgeflecht der Halbgeschwister Elias und Ines in Zeiten der Pandemie. Ein kunstvoll gebauter, politisch hochbrisanter Text, der nicht nur die Abgründe egomanischer Sehnsucht beschreibt, sondern auch die Ängste der Figuren, niemals im eigenen Leben anzukommen. Rezension von Carsten Otte.

Hanser Verlag, 352 Seiten, 26 Euro

ISBN 978-3-446-27398-6

Buchkritik Norbert Gstrein - Der zweite Jakob

Was ist das Schlimmste, das du je getan hast? Diese Frage plagt den Schauspieler Jakob, denn er hat in seinem nunmehr fast 60-jährigen Leben eine Menge falsch gemacht. „Der zweite Jakob“ von Norbert Gstrein ist ein mitreißender Roman über den verzweifelten Versuch, sich der eigenen Herkunft und einer beschämenden Biografie zu entledigen.

Rezension von Carsten Otte.

Hanser Verlag, 448 Seiten, 25 Euro

ISBN 978-3-446-26916-3