Cormac McCarthy, der Altmeister aus den USA, arbeitet an seinem literarischen Vermächtnis. Nach 16 Jahren Wartezeit erscheint jetzt nur wenige Wochen nach „Der Passagier“ auch der zweite Teil seines Roman-Duetts. „Stella Maris“ ist ein besonderes Stück Literatur, aber auch: besonders anspruchsvoll.

Zwei Romane, zwei Puzzleteile, die nicht zusammen passen

Jetzt also der zweite Roman, „Stella Maris“. Nachdem Cormac McCarthy vor knapp einem Monat „Der Passagier“ veröffentlicht hat, folgt jetzt, ja, was? der zweite Teil? Nein, der neue Roman erzählt eine ähnliche Geschichte aus anderer Perspektive. Und, ohne schon zu viel zu verraten, die beiden Puzzlesteine passen nicht zusammen. Aber das ist Programm.

Wir erinnern uns: In „Der Passagier“ hat Cormac McCarthy die Geschichte des hochbegabten Physikers Bobby Western erzählt. Sie spielt Anfang der 1980er Jahre, der Held ist Bergungstaucher, obwohl er an Tiefenangst leidet. Das Buch beginnt als Thriller, führt über philosophische Dialoge hin zu einem Einsiedler, der sein Leben zurückgezogen auf einer Baleareninsel verbringt.

Gespräche mit Zwerg und Therapeut

Bobby hat eine Schwester, Alicia, ein Mathematikgenie, wunderschön. Und tragischerweise durch Selbstmord umgekommen, was die fortdauernde Bindungsunfähigkeit des Bruders erklärt. Eingestreut zwischen diesem Handlungsstrang sind die düsteren, bedrückenden Gespräche, die Alicia mit einem Zwerg führt, der mit seiner wilden Zirkustruppe regelmäßig bei ihr auftaucht.

Halluzinationen? Diese Frage bildet das immer wiederkehrende Motiv in „Stella Maris“. Stella Maris ist der Name einer Psychiatrie, in die sich Alicia Ende 1972 als Folge dieser beängstigenden Besuche selbst einweist. Der ganze Roman besteht aus nichts anderem als aus sieben, ganz strengen Dialogen, die Dr. Cohen mit ihr führt, eine umgekehrte 1001-Nacht -Scheherazade, die Alicias Freitod verhindern will, in dem sie Fragen stellt.

Mathematik, die weltfremde Schwester der Physik

Aber am Ende spüren wir eine zunehmende Erschöpfung. Etwas überspitzt könnte man sagen: Der Passagier“ ist ein Physikroman, welthaltig, weltorientiert, „Stella Maris“ sein Mathematikpendant, ein scheinbar geschlossenes System mit klar definierten Variablen, dicht, durchdrungen von dem Ziel, mittels Logik die Welt zu ordnen. Aber genau diese Rechnung geht nicht auf.

Viele Themen aus „Der Passagier“ kehren in diesen Gesprächen wieder: der bedrohliche Familienfluch, Vater und Mutter sind an Krebs gestorben, sie waren beide beteiligt an den ersten Atombombenversuchen, die Frage nach der moralischen Verantwortung der Wissenschaftler. Und immer wieder geht es um Mathematik, um ihren unsicheren Ort in der Wirklichkeit, um die Grundlagenkrisen, um abstrakte Gedankengebäude genialer Denker, die nicht selten in Verschwörungstheorien und Esoterik abgleiten.

Abgehobene Dialoge, aber quicklebendige Figuren

Gilt das auch für Alicia? Sieht sie, als Genie, das sie ist, Dinge, die wir einfach nicht wahrnehmen können? In der Mathematik, ja, klar, aber auch darum in der Realität? Und wie ließe sich das beurteilen? Cormac McCarthy schraubt die Dialogspirale in schwindelerregende Höhen. Und während in vielen Romanen Hochintelligenz nur behauptet wird, hat er einen hochintelligenten Text geschrieben, von atemberaubenden logischen Differenzierungen und einem subtilen Witz, wie man ihn vornehmlich aus Dialogen von Samuel Beckett kennt. Aber das erstaunliche: Alicia und Doktor Cohen sind keine abstrakten Meinungsträger, sie leben im Reden, das kann nur große Literatur.

Und auch dies: zu irritieren, dem Zweifel Raum zu geben. Alicia behauptet, ihr Bruder sei als Autorennfahrer bei einem Unfall schwer verunglückt. Er liege hirntot in einem italienischen Spital. Dann kann also die Geschichte von „Der Passagier“ nicht wahr sein? Oder lügt Alicia? Plötzlich verwandeln wir selbst uns als Leser, als Leserin in Doktor Cohen, der eine Diagnose stellen muss.

McCarthys zwei Romane sind ein Vermächtnis, weil sie nach der Wahrheit auch von Literatur fragen. Am Ende ist, was für Alicia der Zwerg, für uns Alicia selbst. Sie existiert, egal ob sie real ist oder nicht.

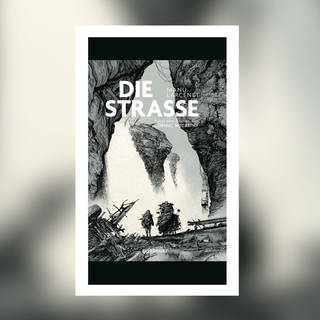

Buchkritik Manu Larcenet – Die Straße. Nach dem Roman von Cormac McCarthy

Die Pflanzen sind tot, das Wasser versiegt, die Menschen bekämpfen einander, um die letzte Nahrung zu ergattern. Durch diese postapokalyptische Welt ziehen ein Vater und sein Sohn Richtung Meer, weil sie dort auf bessere Bedingungen hoffen. Cormac McCarthy hat für den Roman „Die Straße“ vor knapp 20 Jahren den Pulitzer Preis bekommen. Jetzt ist die Geschichte von Manu Larcenet kongenial als Comic gezeichnet worden.

Rezension von Andrea Heinze