Mindestens eine Million Menschen – zumeist jüdische Häftlinge – ermordeten die Nationalsozialisten im Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz. Nach dem Krieg gab es in der Bundesrepublik zunächst kaum eine Auseinandersetzung mit diesen Verbrechen: Viele Deutsche wollten einen „Schlussstrich“ unter die NS-Vergangenheit setzen, erklärt die Historikerin Annette Weinke im Gespräch mit SWR2.

Der Prozess verschafft Aufmerksamkeit

Der Frankfurter Auschwitz-Prozess habe dazu beigetragen, dass „die Westdeutschen auf die Verbrechen in Auschwitz aufmerksam“ wurden. Denn vor dem Auschwitz-Prozess 1963 fand auch die juristische Auseinandersetzung mit den NS-Verbrechen relativ unbeobachtet von der Öffentlichkeit statt, so Annette Weinke.

Ganz anders hingegen sei der Eichmann-Prozess zwei Jahre zuvor in Jerusalem wahrgenommen worden, „der hatte sehr viel mediale Aufmerksamkeit bekommen.“ Staatsanwalt Fritz Bauer wollte daran anknüpfen und „die aufklärerischen Funktionen der juristischen Aufarbeitung wahrnehmen.“

Mit der Aufarbeitung setzt ein Bewusstseinswandel ein

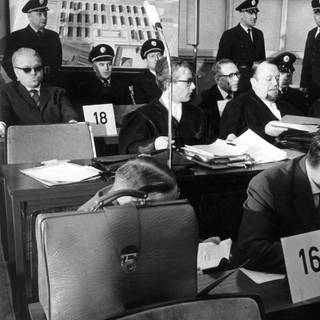

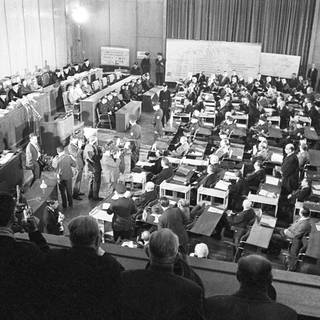

Die Ermittlungen zu dem Prozess dauerten fünf Jahre, die Anklage gegen 24 Männer umfasste exakt 700 Seiten. Der hessische Justizminister Roman Poseck (CDU) hatte kürzlich das Verfahren als einen Meilenstein der deutschen Rechtsgeschichte gewürdigt, der hessische Generalstaatsanwalt Torsten Kunze bezeichnete den ersten Auschwitz-Prozess als „ein Symbol für die gesellschaftliche Erneuerung Deutschlands in der Nachkriegszeit“.

Diesen Eindruck teilt auch Annette Weinke: Der Prozess habe „unter Vorbehalten“ einen „Bewusstseinswandel angestoßen“, auch wenn viele NS-Verbrechen nicht vor Gericht gebracht wurden. So wurden zum Abschluss des Auschwitz-Prozesses 1965 drei der 23 Angeklagten freigesprochen, nur sechs von ihnen wurden wegen Mordes zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt.

Tonbandmitschnitte des Auschwitz-Prozesses (1963–1965) | Fritz Bauer Institut

Archivradio-Gespräch Die Tonbandmitschnitte des ersten Frankfurter Auschwitz-Prozesses 1963 bis 1965

Die "Auschwitz-Tonbänder" sind die übrig gebliebenen Tonbandmitschnitte vom ersten Auschwitz-Strafprozess 1963 bis 1965 in Frankfurt am Main. Das Gericht ließ primär die Zeugenaussagen mitschneiden, um später Unentschiedenheiten beim Erstellen des Gerichtsprotokolls auszuräumen. Denn die Zeugen waren Überlebende des Vernichtungsterrors und sprachen leise, manche in gebrochenem Deutsch. Warum ausgerechnet diese zwei Regalmeter an Bändern von einem fast 200 Tage dauernden Marathonprozess übrig blieben, kann auch der Experte für dieses Tonmaterial im Hessischen Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Johann Zilien, nicht erklären. Maximilian Schönherr im Gespräch mit Johann Zilien am 20. März 2014.

20.12.1963 Der Frankfurter Auschwitz-Prozess beginnt

Am 20. Dezember 1963 beginnt der erste Frankfurter Auschwitz-Prozess. Initiiert wurden die Prozesse vom Hessischen Generalstaatsanwalt Fritz Bauer. Sein Ziel war es, die Verantwortlichen im Vernichtungslager Auschwitz zur Rechenschaft zu ziehen.

Der Prozess hatte auch eine starke politische Bedeutung: 1961 fand in Jerusalem der Prozess gegen den ehemaligen SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann statt, im Frühjahr 1963 hatte die DDR Bundeskanzleramtschef Hans Globke wegen seiner Nazivergangenheit verurteilt. Die Bundesrepublik war in der juristischen Aufarbeitung der NS-Verbrechen somit ein Nachzügler.

Gleichzeitig stand die Öffentlichkeit den Prozessen gespalten gegenüber. Es gab ein großes Bedürfnis, nicht an die die NS-Zeit erinnert zu werden. Ein öffentlicher Prozess, der die Vergangenheit wieder aufwühlen würde, würde dem Ansehen Deutschlands schaden, so eine weit verbreitete Meinung.

Diesen Zwiespalt spiegelt der Kommentar von Werner Ernenputsch im zweiten Teil dieser Aufnahme. Zunächst zu hören ist aber die Live-Reportage vom Hessischen Rundfunk von der Prozesseröffnung im Frankfurter Römer.

Im Sitzungssaal des Frankfurter Stadtparlaments beginnt der Prozess gegen 22 Angeklagte. Vor Saalgeräuschen im Hintergrund eröffnet Richter Hans Hofmeyer den Prozess. Es werden Angaben zur Person der Angeklagten und der Geschworenen gemacht und Einzelheiten des Gerichtssaals beschrieben.

Von den Verhandlungstagen ab 1964 existieren zahlreiche Aufnahmen – einzelne davon im Archivradio, die meisten aber auf den Seiten des Fritz-Bauer-Instituts.

28.8.1964 Auschwitzprozess: Ärzte im "Zigeunerlager" – Der Name "Mengele" taucht auf

28.8.1964 | Der erste Auschwitzprozess fand zwischen 1963 und 1965 in Frankfurt am Main statt. Zu den zentralen Themen des ersten Auschwitzprozesses gehörte die Frage, welche Ärzte die "Selektion“ betrieben haben. Damit ist die Aussonderung von kranken und alten Gefangenen gemeint, die unmittelbar der Tötung zugeführt werden sollten. Bei den Selektionen waren meist Ärzte dabei; ihnen oblag die Entscheidung über Leben oder Tod.

Die Vernehmung des Zeugen und späteren Nebenklägers Aron Bejlin durch Richter Hans Hofmeyer am 28. August 1964 dreht sich um diese Frage. Bejlin war selbst Arzt und lebte in seiner Häftlingsbaracke mit anderen Ärzten zusammen. In unmittelbarer Nachbarschaft befand sich das "Zigeunerlager“, wo laufend Selektionen stattfanden. Innerhalb kurzer Zeit, so der Zeuge, waren alle Zigeuner vernichtet. Im Lagerjargon gab es den "Goebbels-Kalender“ – ein makabrer Begriff für jüdische Feiertage, an denen die SS besonders viele Vergasungen unternahm.

Aron Bejlin wurde, wie viele Ärzte unter den Häftlingen, zu pflegerischen Aufgaben abgestellt und berichtet von 40 griechischen Jungs, die er mit seinen primitiven Verbandsmaterialien nicht versorgen konnte. Den Kindern hatte der Lagerarzt Horst Schumann mit Röntgenstrahlen die Hoden verbrannt.

Bejlin erwähnt mehrmals in der Vernehmung den Lagerarzt Josef Mengele. Er ist heute für seine medizinische Experimente an Gefangenen berüchtigt und rückte erst durch diesen Prozess ins Bewusstsein der Strafverfolgung. Mengele starb unbehelligt 1979 in Südamerika.

17.9.1964 Der erste Frankfurter Auschwitz-Prozess: Vernehmung

17.9.1964 | Am 20. Dezember 1963 begann im Frankfurter Römer der größte Strafprozess der deutschen Nachkriegsgeschichte. Angeklagt waren 23 Mitglieder der Lagermannschaft im ehemaligen Vernichtungslager Auschwitz. Initiator dieses ersten Auschwitz-Prozesses war der hessische Generalstaatsanwalt Fritz Bauer. Ausgangspunkt waren aufgetauchte Erschießungslisten, die Bauer zugespielt worden waren. Der Mitschnitt dokumentiert die Vernehmung von Mitgliedern der Fahrbereitschaft am 17. September 1964.