Schreiben war für Martin Walser nicht einfach Broterwerb oder Leidenschaft, sondern Überlebensmittel

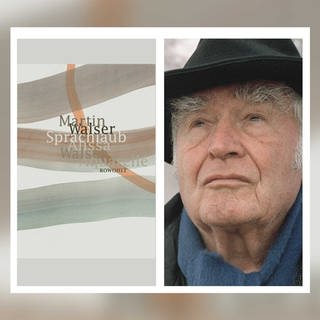

Die Wörter bedeuteten ihm alles. Wie ein Süchtiger hat er geschrieben, oft acht Stunden am Tag, immer mit der Hand. Das Ergebnis: fast jedes Jahr ein neuer Walser. Mit 95 noch ein „Traumbuch“ und als er mit 94 seinen Gedichtband „Sprachlaub“ vorlegte, meinte er selbst etwas verwundert:

„Ich kann sagen, ich bin immer wieder erstaunt über das - Entschuldigung - was mir einfällt. Das macht mich möglich.“

Für Martin Walser war das Schreiben nicht einfach Broterwerb oder Leidenschaft. Es wurde ihm zum Überlebensmittel, ein existentielles Grundbedürfnis. Das Leben müsse man einfach in einen Roman verwandeln, denn er habe festgestellt:

„Alles, was schlimm ist, was ich nicht ertragen kann, was mir weh tut, was mir fehlt, dass ich das am besten überlebe, wenn ich dagegen schreibe. Ich schreibe nicht immer das auf, was passiert. Sondern ich schreibe das, was passiert so auf, dass ich es ertragen kann."

Walser verstand sich nicht als „Geschenkbuchautor“, wie er das selbst formulierte

Was nicht bedeutet, dass Walsers Werke tröstlich oder gemütlich sind oder dass sie versuchten, die Welt zu erklären, auch wenn sie von der Welt handeln, von dem, was Menschsein ausmacht - lustvoll, unerhört, hemmungslos.

„Das ist nicht schön, das ist nicht glücklich. Das ist nicht strahlend, das ist nicht gewinnend. Und diese Art von Erzählung, die macht mich zu einem Autor, der - wie ich das lange Zeit formuliert hab`- nicht zu einem Geschenkbuchautor hat werden lassen.“

Vornehme Zurückhaltung war seine Sache nicht. Nach dem Literatur- und Philosophiestudium in Regensburg und Tübingen landete Martin Walser zunächst als Reporter, Redakteur und Hörspielautor beim Süddeutschen Rundfunk. So kam es, dass er 1951 am Schriftstellertreffen der legendären Gruppe 47 im Welzheimer Wald teilnahm. Damals noch als Zaungast, als Reporter, was ihn jedoch keineswegs davon abhielt, sich nach den Lesungen ungefragt einzumischen.

„Dann war Diskussion. Dann habe ich mich gemeldet und gesagt: ich fand beide nicht gut. Und dann hat der Hans Werner Richter mich sogleich unterbrochen und gesagt: Gäste diskutieren nicht mit.“

Acht Jahre arbeitete Walser für den Stuttgarter Rundfunk - Broterwerb, aber nicht nur. Es sei eine sehr verführerische, lebendige Tätigkeit gewesen, meinte er rückblickend:

„Das war schon ein Reiz. Nur habe ich dann gemerkt, wie langweilig Sitzungen sind. Ein Sitzungstag vergeht überhaupt nicht. Während beim Schreiben die Zeit vergeht wie nichts.“

Nach acht Jahren beim Stuttgarter Rundfunk kehrte Walser als freier Schriftsteller zurück an den Bodensee

Dann doch lieber ein Dasein als freier Schriftsteller. 1957 ging es zurück an den Bodensee - nicht nach Wasserburg, wo er geboren wurde, sondern zunächst nach Friedrichshafen, um schließlich in Nussdorf bei Überlingen sein geliebtes Arbeitszimmer mit Blick auf den See beziehen zu können. Und natürlich auch um regelmäßig im Wasser abzutauchen:

„Ich schreibe mit der Hand, das verkrampft so, wenn Du stundenlang schreibst. Und wenn Du dann eine Stunde schwimmen kannst, dann bist Du gerüstet, dann bist Du gelöst. Ich glaube, ich könnte nirgends leben, wo ich nicht am Wasser wäre.“

Der Landschaft ist er ein Leben lang treu geblieben und er hat sie zur Kulisse vieler seiner Werke gemacht. Zum Beispiel in seiner grandiosen Novelle „Ein fliehendes Pferd“, ein Bestseller, mehrfach verfilmt, heute Schullektüre.

Den Grundstein seiner beispiellosen Schriftstellerkarriere legte 1957 der fulminante Roman „Ehen in Philippsburg“, für den Walser mit dem Hermann-Hesse-Preis ausgezeichnet wurde. Viele weitere sollten folgen.

Walser beeindruckte durch eigenwillige, sprachmächtige Bilder, durch einen schonungslosen Blick auf eine bundesrepublikanische Wirklichkeit voller moralischer Abgründe und zweifelhafter Karrieristen. Sehr präzise lotete er die Befindlichkeiten einer Gesellschaft aus, in der sich der braune Ungeist keineswegs erledigt hatte.

Das Etikett „gesellschaftskritischer Autor“ nannte Walser „eine Hundemarke, die man einem umhängt“

Unspektakulär die Heldinnen und Helden seiner Geschichten: Außenseiter, beschädigte oder erniedrigte Existenzen. Kein Wunder also, dass ihm die Literaturkritik gern das Etikett „gesellschaftskritischer Autor“ verpasste. Sehr zum Missfallen Walsers:

„Das ist einfach eine Hundemarke, die man einem umhängt und das kommt, glaube ich daher, die Kritiker haben nicht so viel Zeit. Die müssen so viele Bücher besprechen. Dann sind sie froh, wenn Ihnen beim ersten Hinschauen etwas einfällt und da ist eben einigen von ihnen bei mir eingefallen: Gesellschaftskritik. Damit unterschieben einem die Kritiker eine Absicht, um einen nachher daran zu messen, ob man diese Absicht erfüllt, erreicht hat oder nicht.“

Martin Walser und Marcel Reich-Ranicki - eine schwierige Beziehung

Und es gab diesen einen, dem fiel beim Namen Walser stets nur dasselbe ein: „Er ist im Grund überhaupt kein Erzähler. Ich kenne keinen einzigen Roman von ihm, der gut war. Erzählen kann er ums Verrecken nicht.“

Literaturpapst Marcel Reich-Ranicki gefiel sich einmal mehr in der Rolle des ungnädigen, polemischen Richters, was Walser 2002 mit dem Roman „Tod eines Kritikers“ quittierte, einer beißenden Satire auf den Kulturbetrieb, die ihm zugleich den Vorwurf einhandelte, antisemitische Klischees bedient zu haben. Wieder einmal.

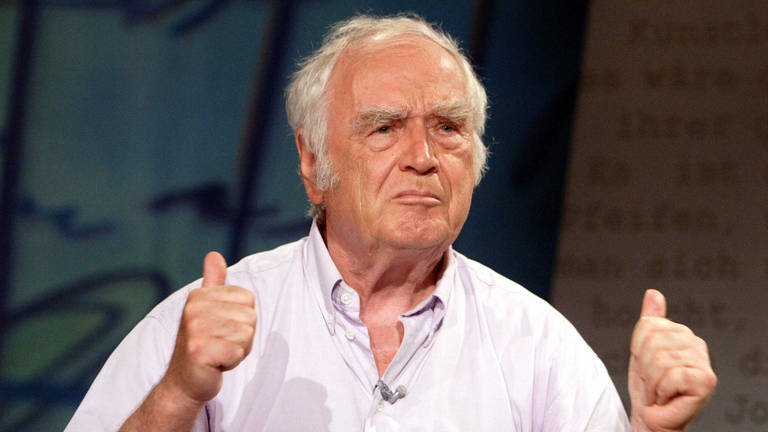

Martin Walsers problematische Friedenspreisrede

Denn erst 1998 hatte der große Mann der deutschsprachigen Literaturszene mit seiner Friedenspreisrede in der Frankfurter Paulskirche einen Skandal ausgelöst. Auschwitz eigne sich nicht, zur „Moralkeule“ zu werden, dürfe nicht zu „gegenwärtigen Zwecken“ instrumentalisiert werden, meinte Walser. „Auch nicht zu guten“:

„In der Paulskirche hätte ich ein sanft gesellschaftspolitisches Verslein abspulen können. Dann wäre ich der gesellschaftspolitische kritische Intellektuelle gewesen, dem man am Sonntag gern als Pfarrerersatz hat usw.“

Einen „geistigen Brandstifter“ nannte ihn der von dieser Rede zutiefst geschockte Ignaz Bubis, der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland. Die anschließend öffentlich ausgetragene „Schlussstrich“-Debatte konnte später zwar beigelegt werden, doch der Schatten dieser Auseinandersetzung ist geblieben:

„Und dann kam Herr Bubis und hat mir angeboten sozusagen eine Art Versöhnung. Er hat einen Vorwurf zurücknehmen wollen und da war ich so verkrampft, das habe ich nicht akzeptieren können. Und das tut mir nachträglich sehr sehr leid.“

Geschmeidig war Martin Walser nie

Geschmeidig war er halt nie. Keiner, der dem Zeitgeist nach dem Mund redete, der schöne, mehrheitsfähige Positionen von sich gab. Vom Rand, von seinem geliebten Bodensee aus, schleuderte er der Bonner, später der Berliner Republik so manch ruppige Zumutungen entgegen.

In den 60er und 70er Jahren liebäugelte er mit der Linken, ohne Parteigänger zu werden, er wetterte gegen den Vietnamkrieg, machte sich für Willy Brandt als Bundeskanzler stark. All das hinderte ihn nicht daran, sein Leiden an der deutschen Trennung zu bekunden.

„Und dann habe ich das einmal öffentlich gesagt, dass mein Gefühl mir nicht gestattet, dieses Deutschland zu einem Wort werden zu lassen, das nur noch im Wetterbericht verwendbar ist.“

Ein Geständnis, das in linksliberalen Kreisen einen Sturm der Entrüstung auslöste. Auf einmal war er der konservative Nationalist.

Gerunzelte Stirn unter buschigen Augenbrauen - Martin Walser machte auch im hohen Alter aus seinem Herzen keine Mördergrube. Corona, impfen - Nein, danke. Er sei nicht ansteckbar, lautete trocken sein Kommentar.

Und Ende April 2022 beteiligte er sich an einem umstrittenen öffentlichen Brief an Bundeskanzler Scholz, in dem sich mehrere Intellektuelle gegen eine weitere Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine aussprachen. Seine Kriegserfahrungen hat er nie vergessen.

„Unermüdlich sein und unersättlich, und undurchschaubar“

Bis zum Schluss blieb sich dieser Jahrhundertautor treu: ein wacher, ein trotzender Geist, der keine Grenzen akzeptieren wollte. So liest sich eines seiner letzten Gedichte wie die Bilanz seines Lebens:

„Unermüdlich sein und unersättlich, und undurchschaubar. Und unerklärlich und unzumutbar. Und unsterblich - Mehr nicht.“

Martin Walsers Tod in den Medien: