Die Folgen der Reihe zum Anhören:

Jazz als Musik der Weltoffenheit im Mief der Nachkriegsjahre

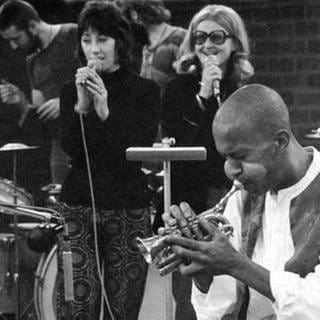

Als im Nachkriegsdeutschland das Schweigen der Täter und Eltern, das Schweigen von unbehelligten Nazis in Richterämtern, an Schulen und Universitäten die Generationen einander entfremdeten, war Jazz die Musik der Stunde. Denn Weltoffenheit musste erst wieder mühsam erlernt werden, und sei es gegen Widerstände der Eltern, Pädagogen oder Gesetzeshüter.

Jugendliche wollten nachholen, was ihnen die Nationalsozialisten verboten hatten, weg von Heimatfilmen und Operettenkitsch, Schallplatten und Radiosendungen mit US-amerikanischem Jazz hören, endlich Konzerte mit ihren Idolen besuchen und ihrer Tanzfreude freien Lauf lassen.

„Ich hatte wahnsinnige Kämpfe zu bestehen, weil Männer hören in der Regel ja nur auf Männer … Die klügsten haben sich noch mit den dümmsten zusammengetan, wenn es darum ging, eine Frau zu verjagen … sie haben das offenbar als Zumutung empfunden, dass Frauen sich in diesem Bereich engagieren.“

Die „triebhafte“ Musik war für die zu verheiratende Tochter verpönt

Das erweckte Unmut bei Sittenwächtern und der konservativen Öffentlichkeit. Insbesondere junge Frauen, die sich mit Freunden trafen und Jazzkeller besuchten, wurden kritisch beäugt, ihre Bewegungsfreiheit war analog zur körperlichen Selbstbestimmung stark reglementiert. Der Jazz galt in weiten Teilen der Gesellschaft als anstößig. Einer Musik, welche die „niederen Triebe“ ansprach, sollte sich die zu verheiratende Tochter keinesfalls hingeben.

Ökonomische Zwänge benachteiligen Frauen auch in der Jazzszene

Und so wurde Frauen erschwert, sich als begeisterte Hörerinnen von Jazz durchzusetzen, zu behaupten und schließlich anerkannt zu werden, wenn sie beschlossen, die Musik zum Teil ihrer Berufslaufbahn zu machen. Dass Frauen bis 1958 kein eigenes Bankkonto eröffnen und bis 1977 ohne Einverständnis des Ehemannes keiner Arbeit nachgehen durften, hat sich fraglos auch auf ihre Karriere in der Jazzszene in Deutschland ausgewirkt. Denn es traten selbsternannte Kritiker auf den Plan, die über die finanziellen Mittel zum Aufbau großer Plattensammlungen verfügten und damit Deutungshoheit beanspruchten.