"Rassen" gibt es nur bei gezüchteten Haustieren

Auf die Frage nach den Rassen gibt es mehrere Antworten. Die erste ist: Auch Tierrassen gibt es in dem Sinn nur bei Haustieren – also etwa bei Hunden, Rindern oder Pferden. Das hat nichts mit natürlicher Evolution zu tun, sondern diese Tiere wurden vom Menschen gezielt auf bestimmte Eigenschaften hin gezüchtet. Bei Wildtieren gibt es das praktisch nicht. Es gibt keine Rassen bei Bären, Wölfen, Thunfischen oder Rotkehlchen.

Arten sind keine Rassen

Was es gibt, sind Arten: Beispielsweise gibt es den Indischen und den Afrikanischen Elefanten. Und für die Abgrenzung von Arten gibt es klare Kriterien: Tiere zweier Arten können keine zeugungsfähigen Kinder bekommen. Es gibt aber nur eine Menschenart: Homo sapiens. Und es gibt kein sinnvolles Kriterium, um zwischen Unterarten oder eben Rassen zu unterscheiden. Der Vergleich mit der Tierwelt geht also schon mal ins Leere.

Unterschiede? Ja! – Rassen? Nein!

Das zweite Gegenargument zu angeblichen Menschenrassen liefert die Genetik. Die alte Rassenlehre vor 100 Jahren konzentrierte sich auf willkürlich herausgegriffene, ins Auge stechende Merkmale wie Hautfarbe, Haarstruktur oder Schädelform. Und sie bildete daraus, ebenso willkürlich, verschiedene Gruppen.

Nun weiß aber jeder, der mal ein bisschen durch die Welt gereist ist, dass die Hautfarben der Bevölkerung nicht an irgendeiner Grenze plötzlich umschlagen. Sondern zwischen hellhäutig und dunkelhäutig gibt es unendlich viele Schattierungen, zwischen glatten und lockigen Haaren ebenfalls. Das ist bei vielen anderen Merkmalen ebenso. Es ergibt keinen Sinn, bei einem bestimmten Dunkelwert der Haut eine Linie zu ziehen und zu sagen: Alle Menschen, die dunkler sind, bilden eine eigene Rasse.

Genetik widerlegt Rassenlehre

Die Genetik bestätigt genau das: Natürlich gibt es genetische Unterschiede zwischen den Durchschnitts-Europäern und Durchschnitts-Afrikanern. Aber wir haben ja nicht nur Gene für Haut und Haare, sondern auch Gene, die beeinflussen, wie groß wir werden, ob wir anfällig sind für Fettleibigkeit, Herzinfarkte oder Depressionen und viele andere Erbanlagen. Unterm Strich unterscheiden sich die Menschen innerhalb Europas genetisch viel stärker als sie sich insgesamt etwa von den Menschen in Afrika unterscheiden. Auch deshalb ergibt es keinen Sinn, von Rassen zu sprechen.

Übrigens sind nirgendwo die genetischen Unterschiede so groß wie innerhalb Afrikas. Einfach, weil unsere Vorfahren bis vor etwa 80.000 Jahren dort gelebt haben. Man kann ja über Gene durchaus Verwandtschaftsverhältnisse zwischen Bevölkerungsgruppen ermitteln. Dann zeigt sich, dass weiße Europäer mit Ostafrikanern wesentlich enger verwandt sind, als Ostafrikaner mit indigenen Südafrikanern. Also: Alle Afrikaner in einen Topf zu werfen – auf die Idee kann nur jemand Weißes kommen.

Rassismus führte zu Rassenlehre – nicht umgekehrt

Und genauso war es auch: Der Rassismus ist nicht etwa Ergebnis einer wissenschaftlichen Rassenlehre, sondern es war umgekehrt. Die Rassentheorie ist ein Produkt des Kolonialismus, entstanden aus dem Bedürfnis, eine Begründung zu liefern, um zwischen angeblich höher- und niederwertigen Menschen zu unterscheiden. So steht es auch in der Jenaer Erklärung, die Zoologen und Evolutionsforscher 2019 veröffentlicht haben. Dort heißt es über die Idee der Menschenrassen:

Es gibt hierfür keine biologische Begründung und tatsächlich hat es diese auch nie gegeben.

Wenn es keine Rassen bei Menschen gibt, kann es dann "Rassismus" geben?

Selbstverständlich. Solche Wörter auf "-ismus" beschreiben ja immer das Weltbild der jeweiligen Person. Ein "Animist" glaubt an die Beseeltheit der gesamten Welt, ein "Monotheist" an genau einen Gott, ein "Atheist" an keinen. Genauso ist es mit Buddhismus, Kapitalismus, Kommunismus. Das, was vor dem "-ismus" steht, sagt also nichts darüber, was wirklich ist, sondern nur, woran die Menschen, die diese "Lehre" vertreten, glauben. Jemand, der – wissenschaftswidrig – glaubt, dass es sinnvoll ist, Menschen nach äußeren Merkmalen in Schubladen stecken zu können, kann deshalb weiter als "Rassist" bezeichnet werden.

Paläogenetik Stammen wir alle von Augustus ab?

Schon früher gab es Migration und Vertreibung. So steckt wohl in uns allen alles mögliche: Römer, Germanen, Kelten, Inder, Chinesen, Afrikaner. Von Gábor Paál. | Text und Audio dieses Beitrags stehen unter der Creative-Commons-Lizenz CC BY-NC-ND 4.0.

Evolution War Darwin Rassist?

Auch wenn Rassisten sich gelegentlich auf die Evolutionstheorie gestützt haben: Charles Darwin betonte den gemeinsamen Ursprung aller Menschen. Von Ernst Peter Fischer.

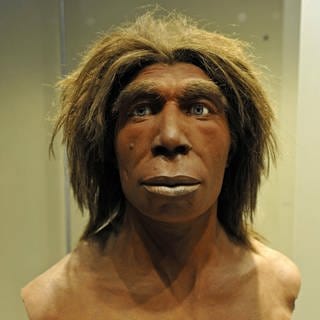

Evolution Hatten Urzeitmenschen kurze Haare?

Heutige Darstellungen von Steinzeitmenschen sind leider nur gezeichnete Fantasieprodukte. Aber Genanalysen zeigen, dass Neandertaler rote Haare und Sommersprossen hatten. Von Gábor Paál | Text und Audio dieses Beitrags stehen unter der Creative-Commons-Lizenz CC BY-NC-ND 4.0.