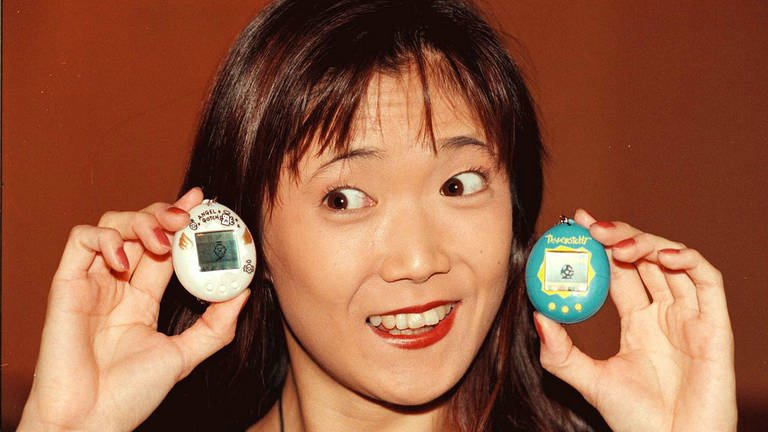

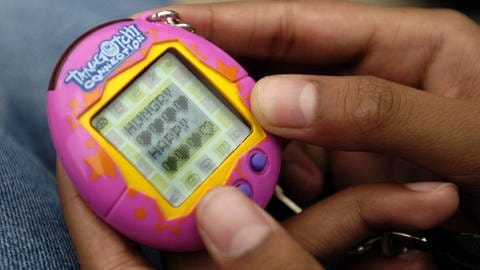

Am 12. Mai 1997 erreicht ein eiförmiges digitales Küken – das Tamagotchi – den deutschen Markt. Die Begeisterung ist anfangs groß, der Trend ebbt aber bald wieder ab und das virtuelle Haustier verschwindet aus den Läden. Doch nur wenige andere Spielzeuge verkörpern das Lebensgefühl der 1990er-Jahre besser als das Tamagotchi – und erzählen von der Alltagsflucht mittels Technik und der Begeisterung für buntes Plastik.

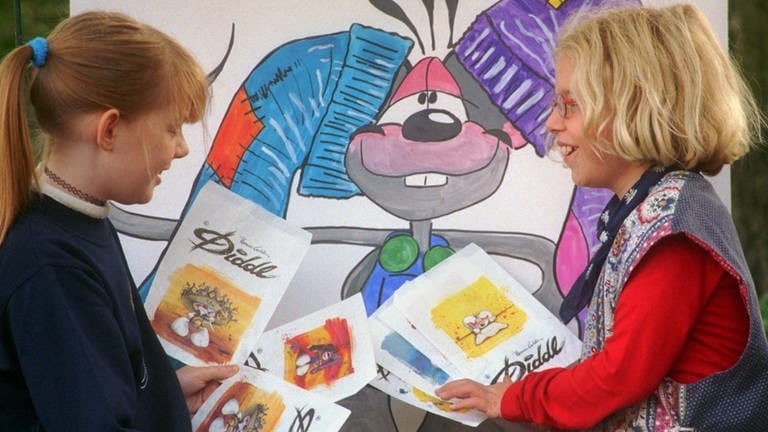

Grob gepixelte Küken in bunten Plastik-Eiern erobern Deutschland

Virtuelle Haustiere in kleinen, bunten Plastik-Eiern ziehen im Jahr 1997 in viele deutsche Kinderzimmer ein. Ihre Bedürfnisse melden die grob gepixelten Küken mit einem unregelmäßig wiederkehrenden, nervtötenden Fiepen an. Trotzdem träumt zu jener Zeit nahezu jedes Kind von einem eigenen digitalen Freund.

Füttern, Spielen, Streicheln, Saubermachen: Kinder sind stellenweise rund um die Uhr mit der Pflege ihres Tamagotchis beschäftigt. Die Lebenserwartung liegt durchschnittlich bei rund 20 Tagen. Wird ein Tamagotchi jedoch nicht ausreichend versorgt, stirbt es früher. Die Möglichkeit zur Wiedergeburt ist der Reset-Knopf, der dem Ei neues Leben einhaucht.

Eine neue Beziehung zwischen Mensch und Technik entsteht

Unter Tamagotchi-Besitzern bricht regelmäßig Panik aus. Die Sorge um das virtuelle Tier endet nicht selten im Kümmer-Stress. Um die Gefahr eines verfrühten Ablebens zu verringern, sind die virtuellen Küken deshalb sogar in der Schule allgegenwärtig. Lehrer beschweren sich bereits kurz nach den Pfingstferien 1997 über das neue Spielzeug, das einen störungsfreien Unterricht stellenweise unmöglich macht.

Und trotzdem – oder vielleicht gerade deshalb – wird das Tamagotchi unter Kindern und Jugendlichen zum Must-Have. Es ist der Beginn einer neuen Beziehung zwischen Mensch und Maschine.

Begeisterung und Kritik für Technik im Kinderzimmer

Ein Tamagotchi kostet damals 30 Mark. Die Popularität ist jedoch anfangs so groß, dass der Schwarzhandel floriert und wesentlich höhere Preise gezahlt werden. In der Folge entstehen auch billigere Imitate.

Rund zwei Millionen Mal verkauft sich das stressige Pixel-Küken in Deutschland in den ersten Monaten. Auch Erwachsene leben den Hype: So schwärmt etwa die damalige Viva-Moderatorin Heike Makatsch von dem neuen Spielzeug. Die Vorstellung des Todes ihres Tamagotchis mache sie „völlig fertig“ bekannte sie damals öffentlich.

Die Wertschätzung für das virtuelle Haustier ist stellenweise enorm: Im Internet entstehen zu dieser Zeit eigene Tamagotchi-Friedhöfe, die 90er-Pop-Band Squeezer schreibt sogar einen Tamagotchi-Hit.

Tamagotchi-Hit der 90er-Pop-Band Squeezer

Doch es gibt auch Kritik an der digitalen Technik im Kinderzimmer: „Beseelten früher kindliche Projektionen leblose Puppen und spiegelten übertragene Gefühle zurück, so treffen nun Liebe, Sorge und Aggressionen der Menschen auf virtuelle Wesen“, schreibt etwa der Spiegel im Jahr 1997.

Spaß-Spaß-Spaß steht in neonfarbenen Lettern über dem Jahrzehnt

Es ist der Hang zum Eskapismus, der die 1990er prägt: Spaß-Spaß-Spaß steht in neonfarbenen Lettern über dem Jahrzehnt. In der Popkultur wird mit dem Mittel der Übertreibung die Realität konterkariert: eingängiger und stumpfer Eurodance, globige Schuhe, Plastik-Schnuller an Halsketten, schrille Klamotten und Frisuren sind dabei Ausdrucksformen des Zeitgeists.

Die neue, noch recht grobkörnige digitale Technik passt da gut ins Bild: Sie verfängt besonders bei jungen Menschen, die sich mittels virtueller Welten auch von der älteren Generation abgrenzt.

Spiele-Konsolen, batteriebetriebene Kuscheltiere oder Live-TV-Shows wie die „Hugo Show“, in der Anrufende in Echtzeit eine digitale Spielfigur steuern müssen, sind allgegenwärtig. Die 1990er-Jahre sind ein technikaffines Zeitalter und das spiegelt sich auch in den Spielzeug-Trends der Zeit wider.

Ein 1990er-Jahre-Phänomen mit Langzeitwirkung

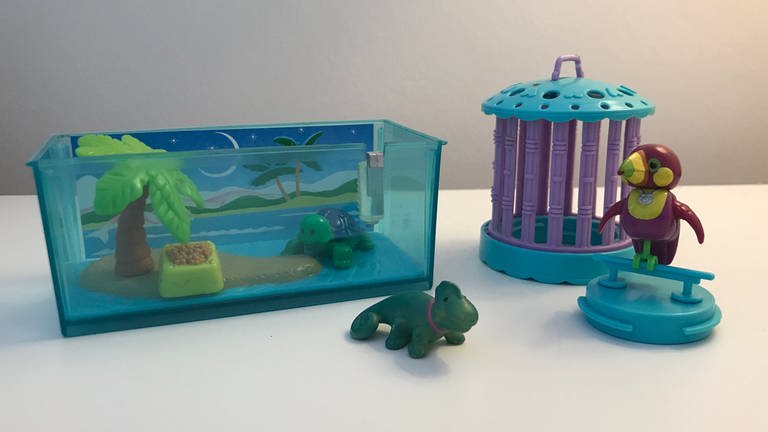

Die Begeisterung für das Haustier im Hosentaschenformat nimmt hingegen so schnell ab, wie sie aufgekommen ist: Nur einige Monate nachdem das Tamagotchi in deutschen Spielzeugläden zu kaufen ist, verebbt der Wunsch nach dem virtuellen Küken gegen Ende des Jahres 1997 bereits wieder. Es entstehen in der Folge einige Tamagotchi-Neuauflagen und etliche Imitationen, doch einen Boom wie in den 90ern erfährt das Spielzeug nie wieder.

Bis heute steht es aber sinnbildlich für das Lebensgefühl des Jahrzehnts. Im Jahr 2012 setzen etwa Die Ärzte mit dem Song „Tamagotchi“ dem Spielzeug ein musikalisches Denkmal.

„Tamagotchi, ich hab dich großgezogen. Doch unsere Zeit ist schnell verflogen. Tamagotchi, mein Kind aus einer anderen Zeit. Wie geht´s dir denn? Wo bist du heut´?“

Die Spielzeug-Trends der Vergangenheit wirken nach

Auch wenn das Tamagotchi und viele der Spielzeuge von damals heute verschwunden sind, bleiben Kontinuitäten: Batteriebetriebene Kuscheltiere sind aus dem Spielzeugmarkt heutzutage ebensowenig wegzudenken wie digitale Technik, Spielekonsolen oder niedliche Plastik-Figuren mit Extra-Features.

Mehr zum Lebensgefühl in den 1990er-Jahren

Neue Netflix-Serie Betrug mit den Backstreet Boys: Lou Pearlmans kalkuliertes Geschäft mit der Schwärmerei

Lou Perlman erfand die Backstreet Boys und *NSYNC. Er war ein abgebrühter Musik-Manager und Betrüger. Die Netflix-Serie „Schmutziges Pop-Geschäft: Der Boyband-Betrug“ erzählt davon.

Das Phänomen Scooter Der König des Raves H.P. Baxxter wird 60: Stumpf ist Trumpf

Als Frontmann und Gesicht von Scooter ist der wasserstoffblonde H.P. Baxxter seit 30 Jahren nicht nur Architekt des Partysounds, sondern auch Botschafter der Eskalation. Ist Scooter inzwischen Kult oder einfach nur zum Lachen?

Computerspiel Wie das Kult-GameTetris seinen Weg durch den Eisernen Vorhang fand

Der Gameboy-Klassiker Tetris ist das erfolgreichste Computerspiel der Geschichte. Doch das Game ist keine Erfindung von Nintendo, sondern die eines sowjetischen Informatikers. Wie das russische Computerspiel mitten im Kalten Krieg seinen Weg in den Westen fand gleicht einem Wirtschaftskrimi