Manchmal reicht ein Fundstück, um alles bisherige Wissen durcheinanderzuwirbeln. In diesem Fall waren es drei: Zwei Zähne und eine Kniescheibe.

Madelaine Böhme hat sie zusammen mit einem internationalen Team bei Ausgrabungen in Pforzen im Allgäu gefunden. Sie ist Professorin für Paläontologie an der Universität Tübingen sowie dem Senckenberg Zentrum für Humanevolution und Paläoumwelt. Seit dem Jahr 2011 legen die Forschenden nach und nach die Tierwelt einer Zeit vor 11,6 Millionen Jahren offen.

Artenvielfalt im Allgäu: Elefanten, Schildkröten, Menschenaffen

Zu dieser Zeit war Süddeutschland eine große, flache und eher sumpfige Landschaft. Das Klima war deutlich wärmer und feuchter als heute. Aus den Alpen im Süden führten Flüsse und Bäche Richtung Norden. Ein Bach befand sich damals im heutigen Pforzen im Ostallgäu.

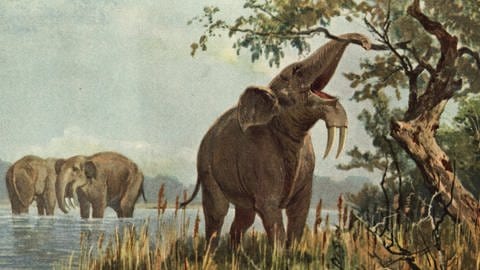

Die Tierwelt, die hier lebte, hat nur wenig gemein mit den Arten, die man heute in Deutschland finden würde: Es gab drei unterschiedliche Elefantenarten, Nashörner, Flughörnchen mit einer Spannbreite von über einem Meter. Große Schildkröten schwammen durch den Bach, Riesensalamander lagen am Rand.

Es war eine Zeit mit einer sehr hohen Artenvielfalt, das zeigen die Ausgrabungen in einer alten Tongrube, der sogenannten Hammerschmiede. Über 150 Wirbeltierarten haben sie hier mittlerweile nachgewiesen - diese Artenvielfalt sei schon außergewöhnlich, so Böhme.

Wenig Beachtung für einen außergewöhnlichen Fund

Einen der besagten Zähne und die Kniescheibe fand das damals noch recht kleine Forschungsteam bereits bei der ersten Grabung. Ihnen war klar, dass es sich um Reste eines Affen handeln müsste - doch sie ahnten nicht, was sie wirklich gefunden hatten. Sie legten die Funde erstmal beiseite.

Damals dachten wir, dass es sich um einen Altweltaffen der Gattung Pliopithecus handeln würde. Denn es war bekannt, dass solche Affen in dieser Zeit in Süddeutschland lebten.

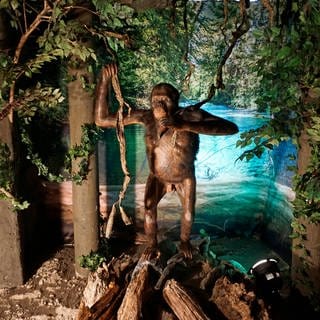

Doch 2017 kamen erste Zweifel auf. Denn die Forschenden fanden Knochen von einem anderen Affen: Danuvius guggenmosi. Dieser war deutlich größer und eindeutig ein Menschenaffe. Er konnte sich sogar bereits auf zwei Beinen fortbewegen. Die Forschenden begannen zu vermuten, dass auch der Affe, den sie zunächst für einen Altweltaffen hielten und der deutlich kleiner gewesen sein muss, womöglich ein Menschenaffe war.

Deutlich kleiner als alle bisher bekannten Menschenaffen

Schließlich tauchte ein weiterer, sehr kleiner Affenzahn auf. Er ist nicht einmal einen Zentimeter groß. Mit detaillierten Analysen konnten die Forschenden ihren Verdacht erhärten und schließlich auch die anderen Fachleute überzeugen: Der Zahn gehörte zur gleichen Art wie die ersten Funde. Böhme und ihr Team kommen zu einem erstaunlichen Schluss:

Das ist ein großer Menschenaffe, der aber so klein ist wie die damaligen kleinen Altweltaffen.

Ihre Analysen wurden jetzt in der Fachzeitschrift PLOS One veröffentlicht. Buronius manfredschmidi wurde die neue Art getauft. Die Fachleute schätzen, dass ein erwachsenes Tier dieser Art etwa zehn Kilogramm Körpergewicht aufwies. Zum Vergleich: Ein Bonobo wiegt etwa 30 Kilogramm. Und auch der andere Menschenaffe aus Pforzen, Danuvius, war deutlich größer und schwerer. "Damit ist Buronius der weltweit kleinste bekannte Menschenaffe unter den lebenden und den ausgestorbenen Arten", so Böhme.

Auf den Spuren des Menschenaffen

Zwei Zähne und eine Kniescheibe – das klingt nicht nach viel, für Paläontologen können sie aber eine Menge aussagen. Man könne die Paläontologie schon mit der kriminalistischen Forensik vergleichen, meint Madelaine Böhme: "Auch da gibt es oft nur wenige oder verwischte Spuren. Aber mit modernster Forensik und etwas akribischem Gespür kann man einen Tathergang - oder eben als Paläontologen unsere Vergangenheit - rekonstruieren."

Dabei gebe es natürlich keine hundertprozentige Sicherheit - es gehe immer um Wahrscheinlichkeiten. Die Forschenden können Hypothesen aufstellen. "Bei Buronius war das glücklicherweise gar nicht so schwierig, da die Zähne eindeutig gezeigt haben, dass wir es in Pforzen mit zwei sehr unterschiedlichen Menschenaffenarten zu tun hatten", so Böhme.

Dabei handelt es sich um den deutlich größeren Allesfresser Danuvius und den sehr kleinen Blattfresser Buronius. Die unterschiedlichen Ernährungsformen konnten die Forschenden an der Dicke des Zahnschmelzes und der Form der Zahnkronen ableiten.

Neu entdeckter Menschenaffe lief nicht aufrecht

Auch die gefundene Kniescheibe steckt voller Informationen: Bei Buronius ist sie zum Beispiel vergleichsweise dick und asymmetrischer als bei Danuvius. Buronius lief also nicht aufrecht, sondern war wahrscheinlich besonders gut an das Leben auf Bäumen angepasst.

Um diese Details analysieren zu können, wurden die gefundenen Knochen in einem Computertomografen im Labor des Senckenberg Zentrums in Tübingen gescannt und anschließend mit bereits bekannten Arten verglichen.

Wie konnten zwei Menschenaffenarten im Allgäu zusammen leben?

Doch es ist nicht nur die Größe, die diesen Fund zu etwas Besonderem macht: Es sei wirklich außergewöhnlich, dass mit Danuvius und Buronius zwei Menschenaffenarten gleichzeitig im selben Lebensraum gelebt haben, so Böhme.

Es ist das erste Mal, dass wir das fossil nachgewiesen haben. Und: Es ist auch noch in einer Region, in der wir das nicht erwartet hätten.

Heute gäbe es zwar zum Beispiel Regionen in Zentralafrika, wo Gorillas und Schimpansen im gleichen Lebensraum vorkommen. Doch dabei handelt es sich um einen äquatorialen Regenwald. In Süddeutschland war es zwar vor 11,6 Millionen Jahren auch wärmer, doch nördlich der Alpen gibt es dunkle Wintermonate, in denen der Laubmischwald im Herbst die Blätter abwirft. Daher ist das Futterangebot saisonal viel schwieriger, erklärt Böhme.

Wahrscheinlich ermöglichten die unterschiedlichen Lebensformen der beiden Menschenaffen - dass sie andere Dinge aßen und sich anders fortbewegten – das gleichzeitige Überleben der Arten am selben Ort. "Wahrscheinlich machten sie sich keine Konkurrenz", erklärt Madelaine Böhme.

Doch offensichtlich gebe es Prozesse bei der Entstehung von Biodiversität, die man noch nicht richtig versteht, so die Paläontologin: "Es ergeben sich jetzt viele neue Forschungsfragen, die es ohne diesen Fund nie gegeben hätte".