30 Jahre Hubble-Weltraumteleskop – Bahnbrechende Blicke ins All

Hubble kreist 15 Mal am Tag um die Erde

Das Weltraumteleskop hat die Ausmaße eines Reisebusses: Gut 13 Meter lang, mehr als vier Meter Durchmesser. Der silbrig glänzende Zylinder hat vorne eine Öffnung, durch die das Licht aus den Tiefen des Weltalls auf den Spiegel im Innern fällt. Links und rechts sorgen zwei große Solarzellen-Flügel für die Stromversorgung. Hubble sieht aus wie ein dickes Insekt, das um die Erde brummt.

Längst gibt es viel größere Teleskope auf der Erde, die nicht 2,4 Meter – wie Hubble –, sondern über 10 Meter Durchmesser haben. Doch Hubble hat einen einzigartigen Standortvorteil. In gut 500 Kilometern kreist es 15 Mal am Tag um die Erde. Nie trübt eine Wolke den Blick ins All – und es gibt keine wabernden Luftmassen, die die Sterne funkeln lassen und die Aufnahmen unscharf machen.

Schon lange vor dem Beginn der Raumfahrt hatten Astronominnen und Astronomen davon geträumt, mit einem Instrument im Weltraum den Sternen ein Stück näher zu kommen. Doch die ersten Bilder, die Hubble wenige Wochen nach dem Start im Jahr 1990 zur Erde funkte, waren merkwürdig verschwommen. Das lang ersehnte Instrument geriet zum Albtraum, erinnert sich Rudolf Albrecht, damals Leiter der europäischen Hubble-Koordinierungsstelle in Garching.

Hubble drohte zum Superflop im Weltraum zu werden

Die Bilder kleiner Instrumente am Boden waren zu diesem Zeitpunkt besser als die des milliardenteuren Weltraum-Observatoriums. Bei der Form des 2,4 Meter großen Hauptspiegels hatte man sich verrechnet – er war nahezu perfekt geschliffen, nur eben perfekt nach der falschen Formel. Eine schier unfassbare Panne. Instrumente, die im Weltraum zum Einsatz kommen sollen, lassen sich auf der Erde nur mit viel Mühe testen. Im Weltall herrschen Vakuum und Schwerelosigkeit, was sich im Labor nicht so einfach nachstellen lässt.

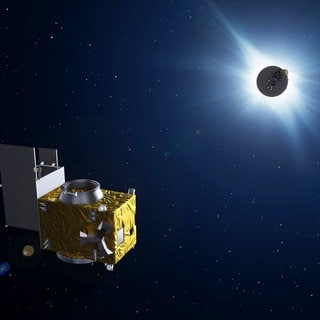

Das himmlische Teleskop stürzte die NASA und auch die europäische Weltraumorganisation ESA, die zu 15 Prozent beteiligt ist, in eine schwere Krise – Hubble drohte zum Superflop zu werden. Doch die Lage war nicht aussichtslos: Von Anfang an standen Service-Missionen auf dem Plan. Astronautinnen und Astronauten sollten alle fünf Jahre das Weltraumteleskop anfliegen, es technisch überholen und neue Kameras einsetzen.

Nach der Spiegel-Panne wurde die erste Service-Mission schneller realisiert als ursprünglich geplant. Die NASA-Ingenieurinnen und Ingenieure hatten zügig eine Art Brille für Hubble ersonnen. Gut drei Jahre nach dem Start war die Korrekturoptik eingebaut.

Hubbles zweite Geburt

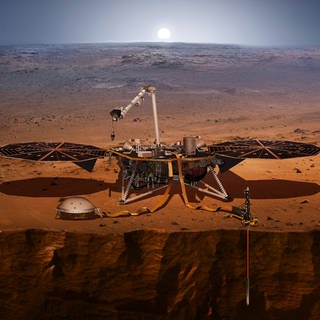

Das Weltraumteleskop konnte endlich seine Stärken ausspielen: Es lieferte gestochen scharfe Bilder von Sternhaufen, Gasnebeln und Galaxien. Heidi Hammel, Vizepräsidentin von AURA, der Vereinigung der Universitäten, die astronomische Forschung betreiben, ist gelernte Planetenforscherin – auch für sie ist Hubble ein wichtiges Instrument, denn mit Hubble lassen sich Planeten regelmäßig beobachten und zudem viele Kometen und Asteroiden, zu denen nur ganz selten Raumsonden fliegen. Beim Start von Hubble 1990 war Heidi Hammel Nachwuchswissenschaftlerin an der Elite-Uni MIT in Cambridge, nahe Boston.

Vor dem Start des Hubble-Teleskops konnten Astronomen und Astronominnen nur schemenhaft erkennen, was in einigen Milliarden Lichtjahren Entfernung vor sich ging. Der scharfe Blick des Weltraumteleskops reichte plötzlich bis fast zurück zum Urknall. Dank Hubble lässt sich der ganz junge Kosmos untersuchen, als gerade die ersten Sterne und Galaxien aufgeleuchtet waren. Das Licht, das von diesen Objekten heute auf den Spiegel des Weltraumteleskops trifft, hat sich auf den Weg gemacht, lange bevor unsere Sonne und die Erde entstanden sind.

Oldtimer Hubble schleppte sich über die Umlaufbahn

Nach 30 Jahren ist ein Auto längst ein Oldtimer, Hubble dagegen ist noch immer ein modernes Teleskop. So spielt das Weltraumteleskop in nahezu jedem Bereich der Astronomie eine überragende Rolle – vom ganz Kleinen bis zum ganz Großen, freut sich Jennifer Wiseman, die Chefwissenschaftlerin von Hubble. Das ganze Hubble-Team ist dankbar, dass das alte Teleskop auch bei vielen neuen Themen hilfreich ist. Denn mehrfach stand Hubbles Aus kurz bevor.

Nach dem Desaster mit dem falsch geschliffenen Spiegel war vor allem das Unglück der Raumfähre Columbia, die 2003 beim Wiedereintritt in die Atmosphäre verglühte, ein Einschnitt. Die NASA hatte daraufhin eine geplante Wartungsmission aus Sicherheitsgründen gestrichen. In jener Zeit fielen bei Hubble immer mehr Komponenten aus und die Steuerung wurde schwierig. Das Weltraumteleskop schleppte sich nur noch über die Umlaufbahn.

2009 erhält Hubble neue Kameras und wird letztmalig überholt

Politikerinnen und Politiker in den USA sprangen für Hubble in die Bresche – nicht nur, weil sie vielleicht selbst von den Bildern fasziniert waren, sondern weil sie wussten, dass sich die Unterstützung für das Weltraumteleskop bei den Wählern auszahlt. Der öffentliche Druck zeigte Wirkung. Ein letztes Mal noch bekam Hubble 2009 Besuch. Zwei neue Kameras wurden eingebaut, ein Instrument vor Ort repariert, die alten Batterien ersetzt und viele elektronische Bauteile ausgetauscht. Schließlich setzte die Besatzung der Raumfähre Atlantis Hubble mit dem langen Greifarm wieder im All aus.

Hubble liefert weiterhin wichtige Erkenntnisse über Schwarze Löcher

In den ersten 19 Jahren im All hatte Hubble fünfmal Besuch – und jedes Mal waren wichtige Reparaturen zu erledigen. Seit elf Jahren aber ist Hubble auf sich allein gestellt – der Ausfall von Komponenten lässt sich seitdem nicht mehr ausbügeln. Doch die Hubble-Chefin Jennifer Wiseman hat allen Grund zum Strahlen, denn nach 30 Jahren im All ist Hubble wissenschaftlich so produktiv wie nie zuvor. Zu den großen Entdeckungen gehört, dass sich im Zentrum nahezu jeder großen Galaxie ein Schwarzes Loch befindet. Hubble nimmt weiter die Gas- und Staubwolken auf, in denen Sterne und Planeten entstehen und es misst, wie schnell sich das Universum als Folge des Urknalls ausdehnt.

In den vergangenen 30 Jahren sind auf der Erde Dutzende von Großteleskopen hinzugekommen. Zwar kompensieren sie mit High-Tech-Verfahren größtenteils die Luftunruhe der Atmosphäre. Doch Hubbles perfekter Blick aus dem All ins All wird weiter gebraucht.