Vor allem in Smartphones, Tablets und Elektroautos ist Lithium zu finden. Das Leichtmetall wird gern als "Gold der Batteriezellproduktion" gehandelt, da es in den langlebigen Batterien ein elementarer Bestandteil ist. Mit der zunehmenden E-Auto-Produktion wächst der Bedarf für den Rohstoff.

Lithium wird überwiegend in Südamerika, Australien oder China abgebaut. Das Ganze findet im Bergbau oder in großen Salzseen statt. Auch in Deutschland läuft die Suche nach Vorkommen schon lange. Beispielsweise im Erzgebirge und am Oberrhein. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz steckt Lithium in größerer Menge im unterirdischen Thermalwasser.

Das Unternehmen Vulcan Energie mit einer Pilotanlage

Das deutsch-australische Unternehmen Vulcan Energie aus Karlsruhe will Lithium für eine Million Autobatterien im Jahr fördern. Und das CO2-frei mittels der Geothermie. Um das bewerkstelligen zu können, hat das Unternehmen bei Landau in der Pfalz ein Geothermiekraftwerk gekauft und nutzt es als Pilotanlage. Fünf weitere Kraftwerke seien geplant. Der Geschäftsführer Horst Kreuter weiß, wie es funktionieren kann:

„In unserer Pilotanlage haben wir bereits das erste Lithiumchlorid gewonnen und haben es dann in einem Labor zu Lithiumhydroxid, dem Material, das von der Batterieindustrie gebraucht wird, umgewandelt. Und die Qualitäten, die von der Batterieindustrie gefordert werden, haben wir im Hinblick auf die Reinheit und die Korngröße hervorragend eingehalten.“

Bis zur kommerziellen Förderung des begehrten Leichtmetalls sei es nur noch ein kleiner Schritt.

Gegenwind für die Tiefengeothermie

Nicht alle sehen in dem Projekt die positiven Seiten. Einer von Ihnen ist Thomas Hans, Sprecher der Bürgerinitiative gegen Tiefengeothermie in Karlsruhe: "Wir haben festgestellt, dass die meisten Leute noch überhaupt nicht Bescheid wissen. Auch die Kommunalpolitiker, die wissen gar nicht, womit sie es zu tun haben.“

Ihm und fünf weiteren Initiativen am Oberrhein zwischen Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz machen die Pläne für einen Ausbau der Technologie Angst. Denn die Tiefengeothermie im Oberrheingraben bringe Risiken und Gefahren mit sich. Die seien nicht beherrschbar, so Thomas Hans.

Risse in Häusern, ein Erdbeben vor zwei Jahren im Elsass: Immer wieder kam es vereinzelt zu Schäden. Die Betreiber sagen: Bei den Vorfällen sei entweder in anderen Bodenschichten gebohrt worden oder der Boden wurde vorab nicht genau erkundet.

Bürgerinitiativen sehen die Vorhaben kritisch

Aktuell gibt es nur drei Kraftwerke in der Region: Sie erzeugen Strom und Wärme – mithilfe von heißem Thermalwasser, das aus bis zu fünf Kilometern im Untergrund hochgeholt wird. Weitere Kraftwerke sind geplant. Und mit denen könnte zusätzlich auch in großem Stil Lithium gefördert werden. Thomas Hans fürchtet, dass die Menschen hier dann das Nachsehen hätten: „Es macht etwas aus, ob ich das in einer unbewohnten Gegend mache oder hier. Wir leben in einer der am dichtesten besiedelten Gegenden Europas. Und der Oberrheingraben ist ein Erdbebengebiet, also steht unter Spannung.“

Die sechs Bürgerinitiativen haben sich mit einem offenen Brief an die Lokalpolitik gewandt. Und kritisieren dabei auch ganz offen das Unternehmen Vulcan Energie. Geschäftsführer Horst Kreuter hält das für irreführend: „Also es gibt ein Informationsdefizit. Verglichen mit Wind und Solar kennen die Leute Geothermie noch nicht. Deswegen haben es im Moment die Bürgerinitiativen leicht, ihre Theorien und Informationen, die zum großen Teil falsch sind, in die Bevölkerung zu tragen.

Unternehmen lassen sich nicht beirren

Das Unternehmen von Horst Kreuter habe Zusagen von mehreren großen Autofirmen in Europa, von Batterieherstellern und rund 270 Millionen Euro an Investitionen eingesammelt. Ziel seien aber 1,7 Milliarden Euro. Schon vergangenes Jahr wurden aber auch erhebliche Zweifel laut an den ehrgeizigen Plänen von Vulcan: Ein US-Börsenspekulant hatte Nachforschungen angestellt und die Ziele als nicht umsetzbar angezweifelt. Der Streit endete in einem Vergleich. Horst Kreuter will jetzt durchstarten:

„Die Förderung des Thermalwassers und die Erdwärmeanlage ist das, was auch schon die letzten Jahre hier im Oberrheingraben getan wird und weltweit getan wird. Wir optimieren jetzt im Hinblick darauf, so viel Lithium wie möglich herauszufangen. Werte über 90 Prozent des Lithiums sind angestrebt und wir glauben, dass wir sie erreichen.“

Fast den gesamten Lithiumgehalt herausfiltern können – das hält Jochen Kolb, Geologe am Karlsruher KIT für sehr optimistisch. Seit Jahren forscht er mit seinem Team daran, wie sich Lithium optimal aus dem Thermalwasser herausfiltern lässt:

„Im Labor schaffen wir 90 Prozent und wir rechnen damit, dass wir in der Anlage wahrscheinlich bei 70 Prozent liegen werden, um das dann wirtschaftlich technisch mit den entsprechenden Verlusten handhaben zu können.“

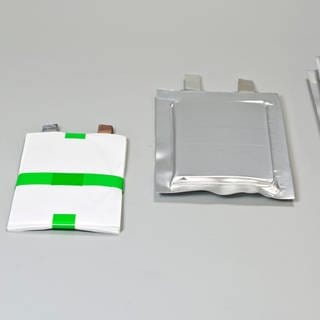

Manganoxid zum Lösen des Lithiums in Thermalwasser

Die meiste Erfahrung haben Forscher mit dem schwarzen Pulver Manganoxid. Damit lässt sich Lithium aus dem etwa 60 Grad heißen Thermalwasser lösen. Vereinfacht gesagt: Das Lithium bleibt daran wie an einem Magnet hängen.

Damit sich die Förderung lohnt, muss das Thermalwasser dabei mit ordentlich Druck durch die Rohre eines Geothermiewerks rauschen: Mit bis zu 80 Litern pro Sekunde, sagt Jochen Kolb. Davon sei das Forschungsteam am KIT noch weit entfernt. Am Ende wird dann das Wasser wieder in den Boden gepresst.

Die ersten Großversuche starten in den kommenden Wochen im Geothermiewerk Bruchsal der EnBW. Auch das Energieunternehmen will ins Lithiumgeschäft einsteigen. Wie viel Lithium hier überhaupt im Wasser steckt, ist laut Jochen Kolb nicht ganz klar: „Was man sich nicht vorstellen sollte ist, dass wir hier den kompletten Bedarf Deutschlands decken können. Aber es ist ein signifikanter Teil, den man decken kann."

Bei guter Planung könnten die Gemeinden von der CO2-neutralen Wärme profitieren. Deshalb wünscht er sich einen besseren Austausch mit den Menschen vor Ort.