Kluge und künstlerisch wertvolle Entscheidungen

Ihr Ansatz für ihre so vielfältigen Filme ist stets kreativ: Jeder Film bekommt das, was er braucht, um vollkommen wahrgenommen zu werden in dem, was er auszudrücken und zu geben hat. Ob es die Zeit ist, die sich Ottinger nimmt, wie in „Exil Shanghai“ (1997), der knapp 5 Stunden dauert, in denen man zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs nach Shanghai geflüchteten Juden lauscht und den aufmerksamen Augen der Filmemacherin folgt, die das so veränderte Shanghai von „heute“ parallel dazu einfangen. Oder ob es eine rahmende Inszenierung ist wie im Dokumentarfilm „Unter Schnee“ (2011), für den sie sich zusammen mit zwei Kabuki-Darstellern ins japanische Schneeland Echigo begeben hat. Die Liste ihrer klugen und künstlerisch wertvollen Entscheidungen ließe sich noch lange fortsetzen.

Retrospektive Ulrike Ottinger Unter Schnee

Die drei Elemente Kabuki, Poesie und Wirklichkeit des Schneelandes verbinden sich mit der Musik von Yumiko Tanaka zu einem bildkräftigen und bewegenden Film.

Der Inhalt bestimmt die Form

Ulrike Ottinger begegnet jedem Inhalt, jedem ihrer entstehenden Kunstwerke, mit unvoreingenommenem Blick. Nicht die Form bestimmt den Inhalt, sondern der Inhalt die zu findende, zu komponierende Form. Und trotzdem, oder gerade deswegen, erkennt man ihre Handschrift sofort. Die organischen Kamerabewegungen, die wie konzentrierte, in Meditation und tiefer Wahrnehmung versenkte Augen durch die Filme leiten, zeigen die Klugheit, das tiefe Interesse und die Neugierde, mit der Ulrike Ottinger den Themen begegnet, die sie zu Kunst verwandelt. Ihre Augen führen uns im wahrsten Sinne des Wortes, durch ihre Augen sehen wir. Denn hinter der Kamera ist stets sie selbst, die Autodidaktin und Bildkünstlerin Ottinger, die Welt und Erlebtes für uns verdichtet.

Von Beginn an eine unverkennbare Handschrift

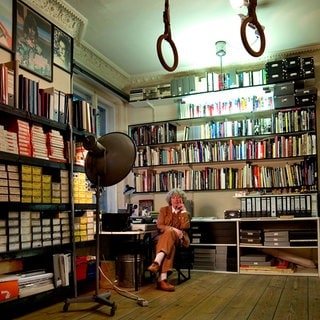

Noch bevor Ulrike Ottinger als 20-jährige der Kunst wegen nach Paris aufbrach, hatte sie bereits in ihrer Heimat in Konstanz als Künstlerin mit eigenem Atelier gewirkt. Ihre Pop-Up-Arbeiten, die in den 60er-Jahren in Paris entstanden, waren mit die bedeutendsten in Europa. Mit Mitte 20 wandte sie sich verstärkt dem Filmemachen zu. Ihr erster Film „Laokoon und Söhne“ zusammen mit Tabea Blumenschein entstand zwischen 1971 und 1973. Bereits hier ist ihre künstlerische Handschrift deutlich zu erkennen: imposante, extravagante, durchdringende Bilder, kunstvoller Musikeinsatz, eine große Ruhe und der Inhalt, der seine ureigene Form wählt. Der geschulte und avantgardistische Blick aus der bildenden Kunst, der Fotografie, der Malerei, der Performance ist und bleibt fortan unverkennbar – ganz gleich, ob es sich um einen Spiel- oder Dokumentarfilm handelt, oder etwas dazwischen.

Retrospektive Ulrike Ottinger Paris Calligrammes

Ottinger lässt Saint-Germain-des-Prés und Quartier Latin mit ihren Literatencafés und Jazzkellern, die Begegnung mit Vertretern des jüdischen Exils, ja eine ganze Epoche wiederaufleben.

Bewusste Auseinandersetzung mit dem Gezeigten

Die Präzision und Hingabe, die sie beim Erschaffen ihrer Werke von sich selbst einfordert, sie recherchiert oft mehrere Jahre, fordert sie beim Schauen von ihrem Publikum ein. Die ganz bewusste Auseinandersetzung mit dem Gezeigten, so scheint es, soll nicht nach dem Schauen des Films passieren, sondern im Moment des Schauens. Denn wie oft bleibt eine Reflexion danach aus? Auch das erklärt die teils ungewöhnliche Dauer ihrer Filme. Ihr bislang längster Dokumentarfilm „Chamissos Schatten“ (2016) hat etwa eine Spieldauer von 12 Stunden. Für ihn reiste Ottinger dreieinhalb Monate in weit entfernte Regionen des Beringmeers. Es ist nicht selten eine Verpflichtung, ein Bekenntnis und so eine bewusste Entscheidung, sich ihre Werke anzuschauen. Die immer reich belohnt wird.

Kosmos um Kosmos

Ulrike Ottinger erschafft jedes Mal aufs Neue einen Kosmos, in dem sie Vergangenes, Gegenwärtiges und vielleicht einmal Zukünftiges zusammenbringt, wie in „Paris Calligrammes“ (2019), in dem sie die damaligen Orte und Geschehnisse anhand von präzise ausgewählten Archivaufnahmen belebt und erzählt, um gleich danach mit der Kamera den Ort im Jetzt einzufangen, zu ergänzen und gegenüberzustellen. Sie fühlt kunstvoll Ritualen, Bräuchen und Geschichte nach, mit einem ethnologischen, neugierigen Blick wie in „Unter Schnee“. Sie verwebt Politisches und Privates, stellt Trauer und Freude nebeneinander wie im Dokumentarfilm „Exil Shanghai“, in dem ausgewanderte und geflüchtete Juden von ihrer aufregenden, bunten und zugleich schmerzhaften, verlustreichen Zeit in Shanghai zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs erzählen. Und sie irritiert bewusst, um zur Auseinandersetzung mit dem Gezeigten anzuregen, sie geradezu einzufordern, wie in einem ihrer frühen Spielfilme „Freak Orlando“ (1981) oder dem Dokumentarfilm „Die koranische Hochzeitstruhe“ (2008), in dem sie ein junges Paar begleitet, das zwischen Ritualen und Moderne sich das Eheversprechen gibt. Nicht selten ergänzt Ulrike Ottinger ihre Filme durch Ausstellungen, Fotobände, Hörspiele. Ein Kosmos eben und ein ganzes Leben voller Kunst, das bis in ihre frühste Kindheit zurückreicht, in der sie nach ihren Kinobesuchen, es waren allesamt französische Filme, die sie in Konstanz zu sehen bekam, die wahrgenommene Handlung zuhause nachspielte.

Retrospektive Ulrike Ottinger Die Koreanische Hochzeitstruhe

„Als ich im Herbst 2007 eine koreanische Email öffnete, ahnte ich nicht, dass ich nur wenig später eine gut gefüllte Wunderbox öffnen würde, deren inspirierender Inhalt zu einem Film wurde: DIE Koreanische Hochzeitstruhe.“

Kunst, die Quelle ihrer Lebenskraft

Die Art des freien Denkens von Claude Lévi-Strauss, dessen Vorlesungen sie in ihrer Pariser Zeit in den 60ern besucht hat, hat sie in ihrem künstlerischen Schaffen stark geprägt. In ihrem jüngsten Film „Paris Calligrammes“ zitiert sie folgenden, für sie so wichtigen, Satz vom Ethnologen Lévi-Strauss: „Um die eigene Kultur zu kennen und zu verstehen, muss man lernen, sie vom Standpunkt einer anderen aus zu betrachten.“ Überhaupt ist der dokumentarisch, essayistische Film „Paris Calligrammes“ sehr aufschlussreich, wenn man Ulrike Ottinger und ihre Werke besser verstehen will. Denn hier wagt die Künstlerin einen Rückblick auf sich selbst, reist zurück in ihre Vergangenheit, zurück in die vermutlich prägendste Zeit für ihre Kunst und ihre Filme, die sie auch mit über 80 Jahren noch erschafft. Getreu ihrem Ausspruch: „Wenn man stillsteht, bewegt sich auch nichts mehr.“ Und Bewegung ist schließlich Leben, und Ottingers künstlerisches Schaffen die Quelle ihrer Lebenskraft.