Jiddisch lebt – hat es hierzulande aber auch schwer. Denn das Deutsche ist dem Jiddischen sehr ähnlich und daher eine starke Konkurrenz.

Deutsche Dialekte als Basis, dazu hebräische und romanische Lehnwörter

Das Jiddische formierte sich im Mittelalter auf der Basis deutscher Dialekte, verwendete aber auch hebräische und romanische Lehnwörter. Später kamen osteuropäische Begriffe hinzu, denn aufgrund von Pogromen zogen viele Juden immer weiter nach Osten. So entstand das Ostjiddische, das vor der Shoah die drittgrößte germanische Sprache in Europa war. Ostjiddisch wird auch heute noch gesprochen, es wird gesungen, und man kann es an der Universität Trier lernen.

Jiddistik – Wissenschaft von der jiddischen Sprache und Literatur

Seit dem 19. Jahrhundert entwickelte sich die jiddische Literatur rasch und erreichte mit Itzhok Lejb Perez, Scholem Alejchem und Mendele Moicher Sforim einen ersten Höhepunkt. „Die drei Klassiker“ werden sie genannt. Im 20. Jahrhundert gab es dann sogar einen Literaturnobelpreis: 1978 für den jiddischen Autor Isaac Bashevis Singer.

Eine fürs Jiddische besonders wichtigen Stadt ist Czernowitz. 1908 fand hier die „Konferenz für die jüdische Sprache“ statt, an der namhafte Philologen teilnahmen. Mit der Konferenz begann die wissenschaftliche Beschäftigung, die Jiddistik.

In jenen Jahren wurden auch wichtige jüdische Autoren in Czernowitz geboren: Itzik Manger etwa, Rose Ausländer, später auch Paul Celan und Aharon Appelfeld.

1925 wurde das YIVO gegründet, das „Yidisher visnshaftlekher institut“. Zunächst hatte es seinen Sitz im damals polnischen Vilnius. Vilnius wurde damals das „Jerusalem des Nordens“ genannt. Aufgrund seiner reichen jüdischen Kultur. Das wusste auch der Nationalsozialist Alfred Rosenberg, seines Zeichens „Reichsminister für die besetzten Ostgebiete“. Seine Aufgabe war es, den europäischen Osten zu plündern, auch die Bibliothek des YIVO. Kunst- und Buchraub im großen Stil. Dafür brauchte er Fachleute, die die Bücher sichteten. Jiddischsprecher, teils bekannte Autoren, die er zur Mitarbeit zwang. Was für wertvoll erachtet wurde, wurde mitgenommen. Der Rest wurde vernichtet.

Nach dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf Polen und der gezielten Plünderung durch nationalsozialistische Kunsträuber wurde das YIVO 1940 nach New York verlegt. Dort existiert es noch heute und gilt mit seiner enormen Bibliothek als zentrale Forschungsstelle für die jiddische Sprache. Doch die umfangreiche Sammlung darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass während der Shoah jüdische Kulturgüter gezielt geraubt oder zerstört wurden.

Jiddisch oder Hebräisch – Was soll 1948 Amtssprache in Israel werden?

1948 wurde der Staat Israel gegründet. Durch die starke Zuwanderung aus Europa in den 1930er- und 1940er-Jahren stellte sich die Frage nach der Nationalsprache: Sollte es ein aus der Schriftlichkeit wieder in die Mündlichkeit belebtes Hebräisch werden? Oder einfach das Jiddisch, das die allermeisten Zuwanderer ohnehin sprachen?

In Palästina hat man versucht, eine Kultursprache anzunehmen, und die Theoretiker des Zionismus – Herzl war ja deutschsprachig –, haben entweder Deutsch oder Hebräisch für eine passable Sprache gehalten, das Jiddische nicht.

Der sich formierende Staat Israel betrieb Sprachpolitik und förderte das Hebräische. Aus gutem Grund:

Man kann auch im Nachhinein sagen, dass für die Juden nicht nur aus dem aschkenasischen Raum, sondern auch die aus der arabischen Welt, in Israel das Hebräische eher eine allgemein gültige gemeinsame Basis stellen konnte als das Jiddische.

So wurde Hebräisch Staatssprache und Jiddisch nur noch aktiv weitergegeben unter den chassidischen Juden, die heute vor allem in Israel und in den USA leben.

Sholem Alejchem Efrat Gal-Ed und die jiddische Literatur

Den Klang des Jiddischen kannte Efrat Gal-Ed von Kindheit an. Doch erst in Deutschland wurde diese jüdische Sprache zu ihrem Forschungsthema.

Lyrik Paul Celan und die "grauere Sprache"

„Die Todesfuge“ ist Paul Celans (23. November 1920 - 20. April 1970) bekanntestes Gedicht. Später suchte er nach einer faktischeren Sprache. Neue Wörter für seine Lyrik fand er zum Beispiel in der Gletscherkunde. Von Helmut Böttiger.

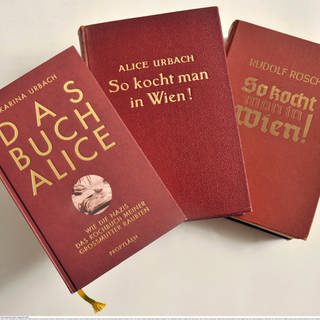

Nationalsozialismus Geraubte Ideen – Wie die Nazis jüdische Bücher arisierten

Ob Kochbuch oder juristischer Kommentar – viele deutsche Verlage entzogen ihren jüdischen Autorinnen und Autoren in der Nazi-Zeit die Rechte an ihren Büchern und ersetzten ihre Namen durch sogenannte „arische Verfasser“. Erst seit Kurzem wird dieser geistige Diebstahl aufgearbeitet.

Sprache Wie ist Jiddisch entstanden?

Das Jiddische hat sich aus dem Mittelhochdeutschen entwickelt, doch ansonsten liegen die Ursprünge im Dunkeln. Es gibt kaum Quellen aus der Zeit vor 1350. Zumindest die Struktur des Jiddischen spricht für eine Herkunft im oberdeutschen Raum, also im Sprachgebiet des Alemannischen, vor allem aber Bairisch-Österreichischen bis hin zum Böhmischen. Von Gábor Paál | Text und Audio dieses Beitrags stehen unter der Creative-Commons-Lizenz CC BY-NC-ND 4.0.

Sprache: aktuelle Beiträge

Sprache Wir können alles, außer Hochdeutsch: Imagekampagne für regionale Dialekte

Immer weniger Menschen sprechen in der Mundart ihrer Region. Dialekte wie das Alemannische oder Rheinfränkische gelten bereits als gefährdet. Deshalb sollen sie mit einer umfassenden Strategie bewahrt werden. Wie kann man Dialekte retten?

Christine Langer im Gespräch mit Sprachforscher Prof. Hubert Klausmann, Universität Tübingen

Künstliche Intelligenz Roboter in Menschengestalt – Neue Begleiter für unseren Alltag

Die rasante Entwicklung der künstlichen Intelligenz ermöglicht humanoide Roboter, die sich mit uns unterhalten können, lern- und anpassungsfähig sind. Von Christoph Drösser (SWR 2025) | Manuskript und mehr zur Sendung: http://swr.li/roboter-menschengestalt || Hörtipp: Die Aufrüstung des Körpers – Mensch, Maschine und Moral | https://www.ardaudiothek.de/episode/das-wissen/die-aufruestung-des-koerpers-mensch-maschine-und-moral/swr-kultur/77573298/ || Bei Fragen und Anregungen schreibt uns: daswissen@swr.de | Folgt uns auf Mastodon: https://ard.social/@DasWissen

Gesellschaft 20 Jahre Integrationskurse – Wie erfolgreich ist das Konzept?

Seit 2005 gibt es staatlich geförderte Integrationskurse, in denen Migrantinnen und Migranten Deutsch lernen und mehr über Kultur, Gesellschaft und Politik erfahren. Doch der Erfolg ist umstritten. Von Katja Hanke (SWR 2025) | Manuskript und mehr zur Sendung: http://swr.li/konzept-integrationskurse | Bei Fragen und Anregungen schreibt uns: daswissen@swr.de | Folgt uns auf Mastodon: https://ard.social/@DasWissen