Kaum Quellen für das Jiddische vor 1350

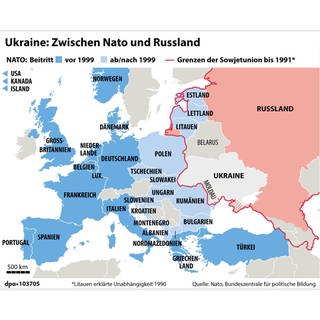

Das Interessante an Jiddisch ist, dass das Hauptverbreitungsgebiet bis zum Zweiten Weltkrieg Osteuropa war – also Ukraine, Polen, Weißrussland, Litauen. Und die Sprache ist unverkennbar eng verwandt mit dem Deutschen.

Das Jiddische hat sich aus dem Mittelhochdeutschen entwickelt, so viel ist klar. Doch ansonsten liegen die Ursprünge im Dunkeln, sagt Marion Aptroot, Professorin für Jiddische Sprache und Kultur an der Universität Düsseldorf, einer der wenigen Universitätslehrstühle für Jiddisch in Deutschland: "Es gibt kaum Quellen aus der Zeit vor 1350".

SchUM-Städte Speyer, Mainz und Worms wohl nicht Ursprung des Jiddischen

1350 tobte die Pest in Europa, der Schwarze Tod. Es war die Zeit, als Juden als Brunnenvergifter beschimpft und verfolgt wurden. Andere Pogrome waren schon vorausgegangen. Viele Juden flohen aus Süddeutschland in den Osten. Lange Zeit haben die Fachleute hier eine klare Kontinuität gesehen. Am Rhein gab es im Mittelalter die berühmten SchUM-Städte Speyer, Mainz und Worms die Hochkultur jüdischen Lebens in Europa im Mittelalter, die aber spätestens mit der Pest endete. Also lag der Schluss nahe, dass die aus den SchUM-Städten Geflüchteten ihre deutsche Sprache mit Richtung Polen und Litauen nahmen. Doch ganz so war es wohl nicht. Denn die Sprache der Juden in den SchUM-Städten am Rhein zeigt nur wenig Ähnlichkeit mit dem späteren Jiddisch.

Ursprung des Jiddischen vermutlich im Oberdeutschen

Wenn nicht vom Rhein, woher kamen sie aber dann, die deutschsprechenden jüdischen Einwanderer in Osteuropa? Ganz klar ist es nicht, aber zumindest die Struktur des Jiddischen spricht für eine Herkunft im oberdeutschen Raum, also im Sprachgebiet des Alemannischen, vor allem aber Bairisch-Österreichischen bis hin zum Böhmischen.

Die oberdeutschen Dialekte bilden zum Beispiel die Verkleinerungsform nicht auf -chen – sie sagen nicht Städtchen, sondern eben Städtle oder im Jiddischen Schtetl. Das Schwäbische und Bayerische kennt in der gesprochenen Sprache auch kein Präteritum. Man sagt nicht: "Ich war" und "Ich ging", sondern es gibt nur das Perfekt: "Ich bin gegangen" bzw. "bin gewesen". Im Jiddischen ist es analog. Wie im Bayerischen gibt es auch im Jiddischen die doppelte Verneinung. "Ich habe kein Geld" heißt im Jiddischen: "Ikh hab nisht keyn gelt." Und wie in den alemannischen und bairischen Dialekten gibt es im Jiddischen keinen Genitiv. Solche Parallelen sind es, die den Ursprung des Jiddischen im Oberdeutschen Sprachraum vermuten lassen.

"Heutzutage denken wir, dass Orte wie Regensburg, vielleicht sogar Prag, eine bedeutende Rolle gespielt haben", sagt Marion Aptroot.

Jiddisch: kein Dialekt, sondern eine eigene Sprache

Das Jiddisch hat sich dann aber weiterentwickelt und es ist eben kein deutscher Dialekt, sondern eine eigene Sprache, die auch Wörter aus dem Hebräischen, dem Aramäischen und nach der Flucht in den Osten auch aus den slawischen Sprachen übernommen hat.

Religion Wie wird man Jude?

Das Judentum ist im Gegensatz zu Christentum und Islam keine missionierende Religion. Es ist nicht darauf aus, dass Nicht-Juden konvertieren. Aber wer will, kann Jude werden. Von Edna Brocke

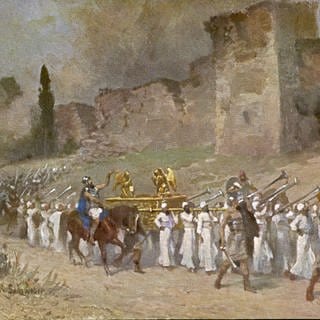

Geschichte Wie kamen die ersten Juden nach Deutschland?

Die Juden kamen nicht "nach Deutschland", sondern sie lebten schon hier, lange bevor es so etwas wie "Deutschland" gab, nämlich im 2. bis 3. Jahrhundert nach Christus. Damals war das, was heute Süddeutschland ist, Teil des Römischen Reiches. Das belegen archäologische Zeugnisse aus jener Zeit, Objekte etwa, die an den traditionellen siebenarmigen Leuchter, die Menora erinnern. Von Gábor Paál | Text und Audio dieses Beitrags stehen unter der Creative-Commons-Lizenz CC BY-NC-ND 4.0. | Schalom und Hallo. Eine Reise durch 1700 Jahre deutsch-jüdische Geschichte | 25.10.2021 | Das Erste | In der ARD Mediathek bis 25.10.2022 | http://swr.li/juden-in-deutschland

Mehr zum Thema Sprache

Sprache Wir können alles, außer Hochdeutsch: Imagekampagne für regionale Dialekte

Immer weniger Menschen sprechen in der Mundart ihrer Region. Dialekte wie das Alemannische oder Rheinfränkische gelten bereits als gefährdet. Deshalb sollen sie mit einer umfassenden Strategie bewahrt werden. Wie kann man Dialekte retten?

Christine Langer im Gespräch mit Sprachforscher Prof. Hubert Klausmann, Universität Tübingen

Künstliche Intelligenz Roboter in Menschengestalt – Neue Begleiter für unseren Alltag

Die rasante Entwicklung der künstlichen Intelligenz ermöglicht humanoide Roboter, die sich mit uns unterhalten können, lern- und anpassungsfähig sind. Von Christoph Drösser (SWR 2025) | Manuskript und mehr zur Sendung: http://swr.li/roboter-menschengestalt || Hörtipp: Die Aufrüstung des Körpers – Mensch, Maschine und Moral | https://www.ardaudiothek.de/episode/das-wissen/die-aufruestung-des-koerpers-mensch-maschine-und-moral/swr-kultur/77573298/ || Bei Fragen und Anregungen schreibt uns: daswissen@swr.de | Folgt uns auf Mastodon: https://ard.social/@DasWissen

Gesellschaft 20 Jahre Integrationskurse – Wie erfolgreich ist das Konzept?

Seit 2005 gibt es staatlich geförderte Integrationskurse, in denen Migrantinnen und Migranten Deutsch lernen und mehr über Kultur, Gesellschaft und Politik erfahren. Doch der Erfolg ist umstritten. Von Katja Hanke (SWR 2025) | Manuskript und mehr zur Sendung: http://swr.li/konzept-integrationskurse | Bei Fragen und Anregungen schreibt uns: daswissen@swr.de | Folgt uns auf Mastodon: https://ard.social/@DasWissen