Ein Drittel der Frauen in den Wechseljahren leidet unter belastenden Nebenwirkungen. Eine Hormontherapie könnte Linderung bringen – aber viele Frauen lehnen sie ab. Dabei sind die Vorbehalte weitgehend unbegründet, die Vorteile überwiegen die Nachteile bei weitem. Das belegen wissenschaftliche Studien.

Hormone – chemische Allesregler im menschlichen Körper

Hormone sind chemische Botenstoffe unseres Körpers, die jeder Zelle übermitteln, was zu tun ist. Etwa 100 verschiedene menschliche Hormone sind in der Wissenschaft bereits bekannt. Es wird aber vermutet, dass mindestens 1.000 Botenstoffe existieren, die in unserem Körper alles regeln.

Bei 70.000 Milliarden Zellen sind wir Menschen auf ein perfektes Zusammenspiel von Hormonen angewiesen. Fehlt ein Hormon ganz, wird zu wenig oder zu viel gebildet, gerät das sorgsam aufeinander abgestimmte Gleichgewicht aus dem Lot. Die Folge: Körperfunktionen kommen durcheinander und Krankheiten entstehen.

Jedes Hormon hat nämlich eine ganz bestimmte Aufgabe: Die beiden Schilddrüsenhormone Thyroxin und Trijodthyronin steuern zum Beispiel Stoffwechselvorgänge in den Körperzellen. Und die in den Nebennieren gebildeten Stresshormone Cortisol, Adrenalin und Noradrenalin ermöglichen die Freisetzung von körpereigenen Energiereserven.

Wechseljahre – eine "Achterbahn der Hormone"

So gibt es auch eine ganze Reihe weiblicher Hormone, die die Fortpflanzung der Frau regulieren. Sie werden zum Großteil in den Eierstöcken gebildet. Demnach spielen Hormone insbesondere in der Frauenheilkunde eine sehr große Rolle, ob bei Empfängnisverhütung, Kinderwunschbehandlung oder bei Wechseljahresbeschwerden.

Wenn die Wechseljahre einsetzen, nimmt die Hormonproduktion in den Eierstöcken allmählich ab. Viele Frauen berichten dann von Hitzewallungen, Schlafstörungen oder Abgeschlagenheit. Das sind typische Symptome, die mit der hormonellen Umstellung zusammenhängen, so Katrin Schaudig, Gynäkologin und Präsidentin der Deutsche Menopause Gesellschaft. Allerdings gibt es auch Wechseljahresbeschwerden mit Krankheitswert. Etwa ein Drittel aller Betroffenen klagt über depressive Verstimmungen, Gedächtnisstörungen, starke Scheidentrockenheit oder Inkontinenz.

Östrogene einnehmen: Linderung und Schutz durch Hormonersatztherapien

Das muss aber nicht sein. Katrin Schaudig verweist auf Hormonersatztherapien. Durch eine gezielte Einnahme von Östrogenen könnten sowohl körperliche als auch seelische Beschwerden gelindert werden. Darüber hinaus werden Östrogene auch nach der Menopause an sehr vielen Stellen im Körper gebraucht. Demnach dürfe ein starker Östrogenmangel nicht unterschätzt werden. So betont es auch Christian Albring, Präsident des Bundesverbands der Frauenärztinnen und Frauenärzte:

Wir wissen, dass Frauen, die in die Wechseljahre kommen, Osteoporose-gefährdet sind, viel häufiger Herzinfarkte, Schlaganfälle und Arteriosklerose bekommen, wenn sie keine Hormone nehmen. Der Aufbau der Knochen durch die Osteoblasten, der funktioniert nur, wenn Hormone da sind. Dieses Beispiel kann man fortführen für die Hautzellen, Schleimhautzellen, Knorpelzellen usw., die alle hormonabhängig sind.

Hormone? Nehme ich nicht! – Woher kommt die Hormon-Skepsis?

Obwohl das alles inzwischen bekannt ist, begegnen viele einer Hormoneinnahme mit Vorsicht, sehen darin einen unnötigen Eingriff oder wittern gar eine Verkaufsmasche der Pharmaindustrie. Selbst Ärztinnen und Ärzte sind teilweise skeptisch. Wieso hält sich der schlechte Ruf der Hormonersatztherapie so hartnäckig?

Das liegt an der "Women´s Health Initiative Studie" (WHI-Studie) aus dem Jahr 2001, in der die Wirkung von Hormontherapien langzeitlich untersucht wurde. Sie schien ein erhebliches Risiko für schwere Nebenwirkungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Thrombosen und Brustkrebs zu belegen.

Heute wissen wir, dass das so nicht stimmt. In einer Publikation des "New England Journal of Medicine“ wiesen zwei Autoren der WHI-Studie im Jahr 2016 auf eine jahrelange, fehlerhafte Interpretation ihrer Studiendaten hin. Inzwischen sind die Ergebnisse neu bewertet worden. Für die Altersgruppe der Frauen, die mit einer Hormonersatztherapie gegen klimakterische Beschwerden behandelt werden, sind die Risiken lange nicht so hoch wie angenommen und beziehen sich nur auf Personen mit Vorerkrankungen.

Hormontherapie heute: gut verträgliche Dosen, "bioidentische" Präparate

Also sind Hormone zu Unrecht in Verruf geraten, bedauert Christian Albring. Außerdem sei die Hormonersatztherapie heute gar nicht mehr zu vergleichen mit den Anfängen in den 1960er-Jahren. Inzwischen verabreicht man nur noch geringe Dosen hochmoderner Hormonpräparate. Deren Molekülstruktur erkennt der Organismus als körpereigen an, somit kann er sie optimal verwerten. Zudem gilt als oberste Priorität: Die Einnahme soll jeder Frau zu jedem Zeitpunkt guttun.

Doch nicht nur Frauen profitieren von Hormonersatztherapien. Manche Kinder leiden aufgrund krankhafter Veränderungen der Schilddrüse an Wachstumsstörungen, die sich durch die Verabreichung entsprechender Hormone vorzeitig behandeln lässt. Zudem weisen erste Studien darauf hin, dass Hormontherapien auch für Adipositas-Kranke eine Rolle spielen könnte, da die Botenstoffe auch der Fettverbrennung zugrunde liegen. Allerdings steht die Forschung diesbezüglich noch in den Anfängen.

SWR 2022 / 2024

Hormone und ihre Bedeutung

Medizin Hormonfrei verhüten – Konkurrenz für die Pille

Für den Mann gibt es Kondome oder Sterilisation. Frauen können hormonfrei mit Diaphragma, Kupferspirale oder der natürlichen Familienplanung verhüten. Das Interesse daran steigt. Doch wo findet man dazu die aktuellsten Informationen?

Gynäkologie

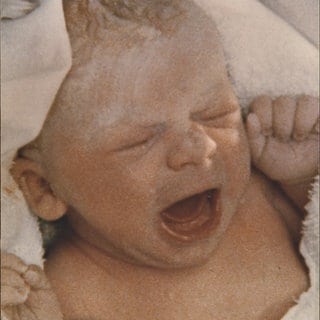

Pädiatrie Baby-Wissen für Großeltern: Viel läuft heute anders als früher

„Die Händchen sind aber kalt!“ Frisch gebackene Großeltern geben gern Ratschläge, wenn es ums Baby geht. Aber oft ist ihr Wissen nicht auf dem aktuellen Stand. In speziellen Baby-Kursen lernen sie, was heute für Babys und Neugeborene gilt und welche neuen Erkenntnisse es gibt.

25. bis 30.7.1978 Künstliche Befruchtung: Erstes "Retorten"-Baby Louise Joy Brown kommt zur Welt

25. bis 30.7.1978 | Am 25. Juli 1978 kommt Louise Brown bei Manchester zur Welt. Sie ist das erste Baby, das aus einer künstlichen Befruchtung hervorgegangen war – damals "Retortenbaby" genannt. Die Mediziner geben ihr – mit dem Einverständnis der Eltern – den zweiten Vornamen "Joy".

Die verantwortlichen Mediziner waren der Physiologe Robert Edwards, der Gynäkologe Patrick Steptoe sowie die Forschungsassistentin und Embryologin Jean Purdy. Robert Edwards bekam für die Entwicklung der In-vitro-Fertilisation 2010 den Nobelpreis – die anderen beiden lebten da schon nicht mehr.

Über Louise und ihre Mutter Lesley Brown sagte er: "Diese Frau hat etwas bekommen, was sie ohne unsere Hilfe nicht hätte haben können."

Die Geburt von Louise Brown war eine Sensation und sorgte für ethische Debatten. Der Vatikan sprach von Gotteslästerung.

Wenige Tage nach der Geburt von Louise Brown kommt heraus: Ihre Eltern haben die Rechte an der Berichterstattung für viel Geld an die "Daily Mail" verkauft – und kommen dadurch zu unerwartetem Wohlstand.

Louise Brown bleibt das einzige in vitro gezeugte Baby, das 1978 zur Welt kommt. Das zweite wird 1979 geboren, das dritte 1980. Die Methode setzt sich also zunächst nur langsam durch. Doch das hat sich geändert. Allein in Deutschland gehen heute rund 20.000 Babys jährlich aus einer künstlichen Befruchtung hervor. | Mehr historische Aufnahmen zur Medizingeschichte: http://swr.li/medizingeschichte

Medizin Tabuthema Fehlgeburt

Fehlgeburten sind noch immer ein Tabuthema, dabei erlebt sie fast jede dritte Frau. Wie lässt sich das Risiko verringern? Und wie kann ein Paar die psychischen Folgen einer Fehlgeburt am besten bewältigen? Julia Nestlen im Gespräch mit dem Reproduktionsmediziner Ruben Kuon. (SWR 2024/2025) | Mehr zur Sendung: http://swr.li/tabuthema-fehlgeburt | Bei Fragen und Anregungen schreibt uns: daswissen@swr.de | Folgt uns auf Mastodon: https://ard.social/@DasWissen

Kulturgeschichte Der Kuss – Warum es ihn gibt

Geküsst wird seit rund 5.000 Jahren, unter Paaren, Politikern und selbst in der Kirche. In rund der Hälfte der Kulturen ist Küssen allerdings verpönt. Ist der Kuss vielleicht ein Auslaufmodell? Von Matthias Kußmann (SWR 2024) | Manuskript und mehr zur Sendung: http://swr.li/der-kuss | Bei Fragen und Anregungen schreibt uns: daswissen@swr.de | Folgt uns auf Mastodon: https://ard.social/@DasWissen

Gynäkologie Warum wir mehr über Brüste, Vulva und Sex sprechen müssen

Vulva, Penis und Brüste – darüber wissen viele von uns viel zu wenig, weil wir nur selten darüber sprechen. Wissen ist aber wichtig, nicht nur für eine bessere Gesundheit von Frauen und Männern – sondern auch für guten Sex in der Partnerschaft.

Jochen Steiner im Gespräch mit der Gynäkologin Prof. Mandy Mangler.

Medizin Endometriose: Neue Studie der Uni Tübingen soll offene Fragen klären

Endometriose ist eine chronisch-entzündliche, gynäkologische Krankheit mit starken Beschwerden wie heftigen Unterleibsschmerzen. Geschätzt ist jede sechste Frau davon betroffen und doch gibt es viele offene Fragen zur Krankheit. Ein neues Forschungsprojekt an der Uni Tübingen soll jetzt helfen.

Christine Langer im Gespräch mit Nina Kunze, SWR-Wissenschaft