Emmanuel Nunes

Grundsätzliches und Spezielles

Grundzüge einer Grammatik

Seit Oktober 1977 arbeite ich an einer Werkfamilie unter dem Titel Die Schöpfung; das erste dieser Stücke ist meine Nachtmusik I.

Alle Einzelwerke dieser Familie beruhen auf ein und demselben rhythmischen Prinzip, das ich vor der eigentlichen Komposition aufgestellt und entwickelt habe; es bildet eine Art rhythmische Temperierung, die zwei wesentliche Forderungen erfüllen muss:

a) Sie muss ein Potential zur Transformierung enthalten, das es mir erlaubt, jeder Partitur ein stark individuell geprägtes agogisches und zeitgliederndes Profil zu geben, das dennoch seine Bindung an den Ausgangspunkt nicht verleugnet.

b) Sie muss rhythmische Räume (Felder, Zonen) von anderer Herkunft in sich aufnehmen können, deren Erscheinen im Verlauf des Stücks mit Formmomenten (Formabschnitten) einhergeht, welche durch eine andere als die rhythmische Dimension gekennzeichnet sind (durch die harmonische Struktur beispielsweise).

Diese Integrationsfähigkeit gibt sich darin zu erkennen, dass diese Räume (Felder, Zonen) niemals die strukturellen Spannungen zerstören (aufheben), die aus der rhythmischen Temperierung entstehen, im Gegenteil: dass die Temperierung sie rhythmisch moduliert. Natürlich kommen momentane Unterbrechungen der rhythmischen Temperierung vor, aber diese haben das einzige Ziel, bestimmte Artikulationszonen der Gesamtform auf unterschiedliche Weise zu organisieren. Nie entstehen die Unterbrechungen aus einer blinden Anhäufung verschiedener rhythmischer Räume, bei welcher die Integration in die Temperierung zerstört und deren Spannungsspiel zunichte gemacht würde.

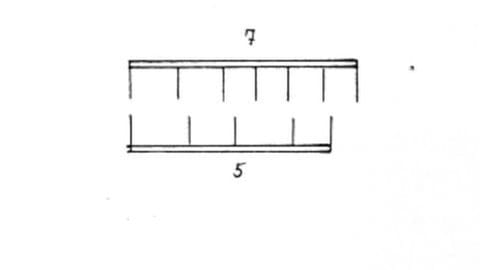

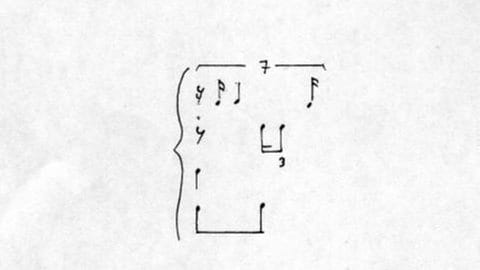

Das allererste Element des grundlegenden rhythmischen Prinzips ist von äußerster Einfachheit: Zwei regelmäßige Pulsationen beginnen im gleichen Augenblick, laufen simultan ab und formen sich zu einem Zyklus, der seinerseits natürlich immer eine Symmetrie enthält, worauf sie sich wieder in ihrer Ausgangsposition, der Synchronität, befinden. Ein ganz einfaches Beispiel: 7 gegen 5; in traditioneller Notierung liest sich dies so:

Beispiel 1

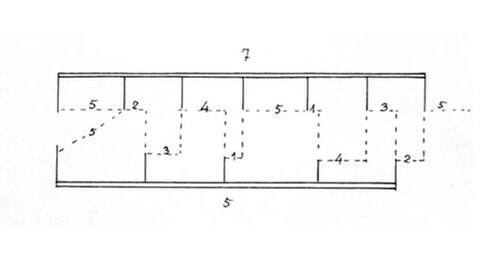

Bestimmt man die Proportionen der Dauern, welche die einzelnen Anschläge in der zwangsläufig symmetrischen Reihenfolge ihres Auftretens voneinander trennen, so erhält man:

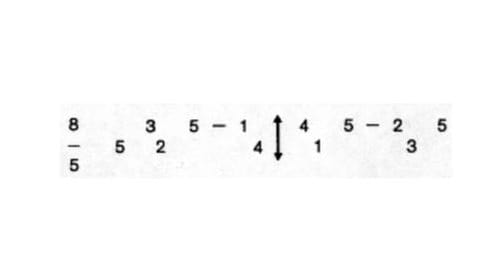

Diese bringe ich in folgende Zahlengestalt:

Es handelt sich hier um eine reale Symmetrie, da die beiden Pulsationen auf ungeraden Zahlen beruhen. Die Symmetrie wäre hingegen virtuell, wenn eine der Zahlen eine gerade wäre:

Lesart I

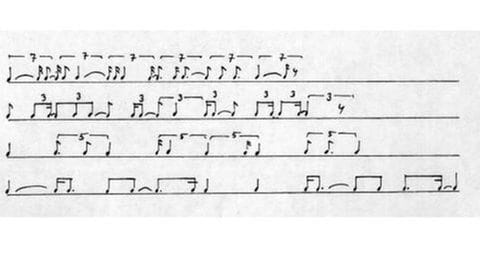

Man überlagert diesen Zyklus mit sich selbst, wählt aber für jede Schicht einen anderen Wert als Grundeinheit, was darauf hinausläuft, unterschiedliche Ablaufsgeschwindigkeiten des Zyklus ins Spiel zu bringen:

Die vier rhythmischen Formeln beginnen hier gleichzeitig; sie können auch gleichzeitig enden (zur Demonstration lese man einfach das Beispiel von rechts nach links).

Lesart II

Horizontale Verlagerung einer oder mehrerer Formeln, nicht um eine willkürliche Kombinatorik hervorzurufen, sondern um beispielsweise neue Synchronpunkte zwischen ihnen zu finden, die vier Symmetrieachsen einander anzunähern oder gar einige zusammentreffen zu lassen.

Lesart III

Isolierung eines Augenblicks aus dem gleichzeitigen Ablauf der vier Schichten; nehmen wir das dritte Viertel von obigem Notenbeispiel:

Dieser kurze rhythmische Komplex wird auf selbständige Weise entwickelt, aber nach Maßgabe von Beziehungen und Proportionen, die aus einem anderen Paar regelmäßiger Pulsationen abgeleitet sind.

Ich habe noch eine Reihe weiterer Lesarten angewandt; deren Darstellung erforderte jedoch ein Eingehen auf vielerlei Details, was hier fehl am Platze wäre: Die Beispiele, die ich gab, mögen auf Eingeweihte allzu elementar wirken, den Laien mögen sie bereits zu technisch anmuten. Dennoch erschien mir diese kurze Darlegung der Lesarten als das einzige Mittel, den untersten Komplexitätsgrad des ganzen rhythmischen Verfahrens anschaulich zu machen.

Für das Gesamtwerk Die Schöpfung habe ich 23 Pulsationenpaare ausgewählt; 14 davon fungieren als Hauptpaare:

Neun Paare von sehr einfacher Beziehung haben die Aufgabe, Klarzonen (zones d'évidence) zu schaffen, welche der Komplexität des Verlaufs entgegenwirken, diesen stellenweise sogar polarisieren.

Wiederum als Beispiel und ohne weiteren Kommentar gebe ich hier noch den Proportionsverlauf zweier Paare mit regelmäßigen Pulsationen: Das eine zeigt eng benachbarte, das andere ziemlich weit voneinander entfernte Werte.

Grundsätzliches zur Nachtmusik I

Eine der wichtigsten Inspirationsquellen in der Vorbereitung von Nachtmusik I war die Reflexion über das Phänomen der Amplitudenmodulation im allgemeinen und der Ringmodulation im besonderen. Eine Reflexion über die Natur des Phänomens an sich, nicht über die elektronischen Mittel und deren Grenzen. Diese Reflexion hat mich zu folgendem geführt:

1. zu einer allgemeinen Organisation der Tonhöhen in Tonpaaren: Das Paar wird als die kleinste konstitutive Einheit des musikalischen Verlaufs betrachtet.

2. zur Vorausbestimmung sowohl der unterschiedlichen Registrierung jeder Zweitongruppe als auch der Verknüpfung dieser Gruppen. Folglich sind alle Intervallsequenzen, die von Anfang an als Abfolge von Tonpaaren gebildet wurden, nebst ihrer registermäßigen Entwicklung bereits vor der eigentlichen Niederschrift der Partitur fixiert.

Ein ebenso wichtiger Aspekt für die Vorarbeit an Nachtmusik I war die Tatsache, dass ich im ganzen Werk nur acht Noten verwendet habe: C – Cis – D – Dis – F – Fis – B – H. Diese Wahl hat selbstverständlich auch die Anzahl der möglichen Tonpaare innerhalb jeder Intervallsorte festgelegt (soundsoviel Tritoni, soundsoviel Quarten etc.). Durch diese quantitativen Gegebenheiten wurde mehr oder weniger unmittelbar der gesamte rhythmische Ablauf unter Einschluss der verschiedenen Temporelationen bestimmt. Die acht Töne enthalten sechs Dreiklänge: B-Dur/ moll, H-Dur/moll, Fis-Dur und dis-moll; dazu allein würden freilich sieben Töne genügen, das C kommt in keinem der genannten Akkorde vor. Doch hat es seine Funktion in allen anderen Aspekten der Tonhöhen-Organisation und ist dort genau so wichtig wie die übrigen sieben Töne. Die Akkorde werden mit den Tonpaaren kombiniert, jeweils ein Akkord mit einem Paar. Gegen Ende des Stücks findet sich ein Englischhorn-Solo, das auf den fünf Tönen C – F – H – Fis – Cis beruht; es bildet fast wörtlich den Beginn von Nachtmusik II.

Redundanz und Hervorbringung

All die Aspekte, von denen ich bisher sprach, haben ihre Bedeutung auch für die Struktur von Nachtmusik II. Doch handelt es sich bei diesem Werk keineswegs um eine wie auch immer geartete Orchestrierung von Nachtmusik I. In Nachtmusik II ist die Verknüpfungsfolge und die Registrierung der Zweitongruppen anders, und auch ihre Funktion ist gänzlich anderer Art. Bildeten diese Gruppen in Nachtmusik I fast ununterbrochen eine Art durchgehender Hauptstimme, so ließe sich bei Nachtmusik II sagen, dass sie ein unterirdischer Ariadnefaden (fil conducteur) sind, dazu bestimmt, auf rhythmischer und intervallischer Ebene die harmonischen Entwicklungen und/oder die unterschiedlichen Typen des Melodienbaus auszulösen.

Für das Gesamtwerk Die Schöpfung habe ich eine Anzahl von melodischen "Mutterzellen" komponiert, deren jede auf einer, bisweilen auch zwei Intervallsorten beruht. (Die drei Einspielungen bringen alle diese "Mutterzellen" zu ihrer maximalen Entfaltung.)

Die ganze Nachtmusik II ist von einem melodischen Strom durchzogen, dessen Gliederung und instrumentale Auffächerung von Proportionen beherrscht wird, die aus verschiedenen Zyklen regelmäßiger Pulsationen abgeleitet sind.

Zwar habe ich in Nachtmusik II alle zwölf Töne der chromatischen Skala verwendet, doch spielen die vier Töne, die in Nachtmusik I nicht vorkommen, gegenüber den acht anderen eine spürbar geringere Rolle.

Die "Wucherungen" der melodischen Linien, die meistens solistisch geführten Orchesterstimmen anvertraut sind, die fast unausgesetzte Aufteilung des Orchesters in unterschiedliche Kammerbesetzungen und die Einschübe größerer Instrumentalgruppen bis hin zu Tuttiblöcken bilden verschiedenartige Typen der Schreibweise, die sich gemäß eines Kontrapunkts von Klangfarbenkomplexen organisieren. Diese Art Kontrapunkt regiert auch dort, wo mehrere kammermusikalische Formationen gleichzeitig spielen; sein "mehrstimmiger" Verlauf ist vertikal auf Synchronpunkte hin geordnet, welche ihrerseits wieder Zwischenräume abgrenzen, in denen die horizontale Entwicklung über die vertikale Balance dominiert. Solche Synchronpunkte ergeben sich auch aus bestimmten Pulsationszyklen oder aus autonom gewordenen Zonen von Zyklen.

Ich komme ein letztes Mal auf die 23 Pulsationenpaare zurück. Bringt man sie in Beziehung zur Obertonreihe, so entspricht jedem Paar ein bestimmtes Intervall, da – wie jedermann weiß – die Schwingungszahlen beispielsweise des 19. und des 16. Obertons sich zueinander wie 19:16 verhalten.

Auf kompositorischer Ebene indessen kann eine solche Entsprechung: Paar-Intervall – zumindest für mich – nur ein Sonder- und Einzelfall der Verknüpfung zweier Klangdimensionen sein. Daher kommen Entsprechungen dieser Art in dem ganzen Stück nur selten und für kurze Augenblicke vor, und zwar dort, wo sich die Spannungen zwischen den verschiedenen Dimensionen aufs Äußerste vereinfachen.

Sosehr die vertiefte Kenntnis akustischer Phänomene das musikalische Schaffen zu befruchten vermag: Die mehr oder weniger sophistische Handhabung dieser Kenntnisse, wenn sie zu Substanz und Endzweck eines Werkes erhoben wird, ist meiner Meinung nach nicht mehr als die Weigerung und folglich die Unfähigkeit, eine wirklich schöpferische Haltung in sich zu wecken und voll auf sich zu nehmen. Das wäre, wie wenn man sich darin gefiele, eine Obertonreihe "nachzukomponieren" und sie mit den Raffinessen der akustischen Analyse "auszustaffieren". Eine Art Pseudo-Naturalismus...

Der vielleicht wichtigste Aspekt bei der Komposition von Nachtmusik II war die Multiplizität der Beziehungskategorien zwischen den verschiedenen Klangdimensionen, was in bestimmten Abschnitten des Werkes zu dem führt, was ich Antiphonie der Parameter nennen möchte, und zwar in dem Sinn, dass jeder Parameter eine Gestaltung und einen Entwicklungsprozess verkörpert, welche sich von vornherein unbekümmert um eine unausweichliche Interaktion aller Dimensionen und um deren Einschmelzung in den Gesamtverlauf vollziehen. Es existiert hier kein vereinheitlichendes Prinzip für alle Dimensionen gleichzeitig, sondern eine konzeptionelle Einheit in der Mannigfaltigkeit der Methoden und ihrer Austauschbarkeit von einer Dimension zur anderen.

Emmanuel Nunes, September 1981

Die Neufassung

Die neue Fassung ist dem Gedenken an Ernest Bour gewidmet. Der wesentliche Unterschied zwischen den beiden Versionen besteht in einer vertieften Bearbeitung der Lautstärke-Abstufungen mit der Absicht, beim Zuhören eine größere Kontinuität bei der (manchmal sehr raschen) Abfolge der diversen "Schreibweisen" zu schaffen:

- Tutti-Schreibweise einer Klanglichkeit, die der Orchestermasse gemäß ist;

- Ensemble-Schreibweise

a) in einer Vielfalt von Klangfarben

b) b) innerhalb ein und derselben Instrumenten-Familie;

- Instrumental-Schreibweise für Soli, die fast das ganze Stück durchziehen.

Im übrigen wurden einige kurze Passagen vollständig neu geschrieben.

Emmanuel Nunes, August 2003

- Festivaljahrgänge

- Donaueschinger Musiktage 2003

- Themen in diesem Beitrag

- Emmanuel Nunes, Nachtmusik II

- Verwandte Beiträge

- Werke des Jahres 2008: Emmanuel Nunes' "Mort et vie de la mort", Werke des Jahres 2017: Emmanuel Nunes' "Minnesang", Werke des Jahres 2017: Emmanuel Nunes' "Un calendrier révolu", Freitag: Ensemble Kaleidoskop, SWR Vokalensemble, Emmanuel Nunes, Werner Cee